FIGURA 1. Relación entre la aptitud física (VO2 máx. relativo) y la actividad física extra-laboral.

Revista Colombiana de Salud Ocupacional, 5(3) Sep 2015, pp 18-25

Artículo de Investigación Científica o Tecnológica

Relación entre Carga Física y Síndrome Metabólico en Trabajadores del Sector Metal-Mecánico

Ruano-Montenegro,1 Jimena Giraldo-Ordoñez,2 Reynaldo Carvajal,3 Alma López-Marmolejo.4

1 MD. Universidad Central del Ecuador, Quito (Ecuador). MSc Salud Ocupacional. Universidad Libre-Seccional Cali, Cali (Colombia). jvrm-md@hotmail.com.

2 Fisioterapeuta, Fundación Universitaria María Cano, Popayán (Colombia). MSc Salud Ocupacional. Universidad Libre Seccional-Cali. Cali (Colombia)

3 Estadístico, Universidad del Valle, Cali (Colombia). MSc Epidemiología, Universidad del Valle. Cali (Colombia). MSc Salud Ocupacional. Universidad del Valle, Cali

(Colombia). Docente Postgrado Salud Ocupacional. Universidad Libre Seccional-Cali, Cali (Colombia).

4 MD Universidad del Valle, Cali (Colombia). Especialista en Medicina del Deporte. Universidad de la Habana – Cuba. Docente Postgrado Salud Ocupacional Universidad

Libre Seccional –Cali, Cali (Colombia).

Aceptado para publicación: Julio de 2015.

Derechos de copia© Universidad Libre – Seccional Cali (Colombia)

RESUMEN

Introducción: La carga física de trabajo y la jornada laboral extendida son una práctica importante, cuando las exigencias físicas superan la capacidad física de los trabajadores, ocasionan fatiga, cambio de hábitos (sedentarismo, dietas hiper-calóricas y grasas saturadas) y una respuesta biológica: obesidad abdominal, síndrome metabólico y diabetes, con riesgo de enfermedad cardiovascular.

El propósito de esta investigación fue determinar la relación entre carga física de trabajo y síndrome metabólico en los trabajadores participantes.

Metodología: Estudio descriptivo en 41 trabajadores entre 30 -50 años de edad. Se realizó una encuesta socio-demográfica y de hábitos. Se estimó la aptitud física (VO2 máx.) mediante la prueba escalonada, las variables de carga física mediante pulsometria y se calculó el gasto energético a través de tablas. Con la evaluación médica y las pruebas sanguíneas (colesterol HDL, triglicéridos, glicemia) se aplicaron los criterios diagnósticos para síndrome metabólico (Federación Internacional de Diabetes 2005), el umbral de obesidad abdominal (Asociación Latinoamericana de Diabetes 2010). La correlación entre variables categóricos mediante tablas de contingencia y la prueba de significancia estadística chi cuadrado. Se estableció un nivel de significación estadística α=0,05.

Resultados: la actividad física extra-laboral se estimó en nivel bajo (61%), la aptitud física en categoría regular a buena (82,9%). Se encontró asociación estadísticamente significativa entre la aptitud física y el síndrome metabólico (P=0,015). La relación entre aptitud física y carga física de trabajo representada por el índice de Frimat se observó significancia estadística (P=0,013). La prevalencia del síndrome metabólico fue del 22% (IC 95%: 10,6-37,6).

Conclusiones: la carga física de trabajo incidió en la aptitud física de los trabajadores y por su significancia clínica en la prevalencia del síndrome metabólico. Sin embargo no se encontró significancia estadística entre la carga física y el síndrome metabólico.

Palabras clave: Actividad física extra-laboral, aptitud física, carga física, gasto energético, síndrome metabólico.

Línea de investigación: Medicina del trabajo.

ABSTRACT

Introduction: the physical workload countries and extended working hours are an important practice, when the physical demands exceed the physical capacity of the workers, causing fatigue and require more rest for recovery, consequently spare time reduction, changing habits (sedentary, hyper-caloric diets and saturated fat) and a biological response: abdominal obesity, metabolic syndrome and diabetes, with a high risk of cardiovascular disease.

The purpose of this research was to determine the relationship between physical workload and metabolic syndrome in participating workers.

Methodology: to develop a descriptive study of 41 workers between 30-50 years old. It was applied a survey in order to evaluate the socio demographic and habits. Staggered test it was estimated the physical aptitude (VO2máx.), the physical load variables using pulsometer and energy expenditure through tables calculated. The diagnostic criteria were based on medical evaluation and blood tests (fasting glucose, HDL cholesterol and triglycerides) for metabolic syndrome. According to the international Diabetes Federation 2005, the threshold for abdominal obesity according to the Latin American Diabetes Association 2010 was applied. For correlation between categorical variables contingency tables and statistical significance test used chi square. Statistical significance level α= 0,05 was established.

Results: the extra-occupational physical activity was estimated to be low (61%), physical aptitude in fair to good category (82,9%). Statistically significant association between physical aptitude and metabolic syndrome (P=0,015) was found. The relationship between physical aptitude and physical workload represented by index Frimat statistical significance (P=0,013) was observed. The percentage of metabolic syndrome prevalence was 22%. (IC 95%: 10,6-37,6).

Conclusions: physical workload affected the workers with physical aptitude and its clinical significance in the prevalence of the metabolic syndrome. However, the analysis did not present a statistical significance between physical load and metabolic syndrome.

Keywords: extra-occupational physical activity, physical aptitude, physical load, energy expenditure, metabolic syndrome.

Research line: Work Medicine.

INTRODUCCIÓN

En países en desarrollo los trabajos pesados convencionales han disminuido, aun así, el esfuerzo muscular es una práctica importante. El nivel de carga física que experimenta un trabajador durante la realización de una tarea depende de las características individuales: del tamaño de la masa muscular que interviene, del tipo de contracción muscular (dinámica, estático o mixto), de la fuerza de las contracciones y de las características del puesto de trabajo de acuerdo al diseño y organización del trabajo. Si las exigencias del trabajo no exceden la capacidad del individuo, el organismo se adaptará a la carga y se recuperará rápidamente al terminar la tarea. Por lo contrario cuando la carga es demasiado elevada se producirá fatiga, reducirá su capacidad de trabajo y su recuperación requerirá mayor tiempo.1,2

El tiempo libre de los trabajadores cada vez más escaso, hace que se adopten inadecuados hábitos como la utilización de los servicios al domicilio, uso de vehículos de trasporte para cortos desplazamientos y el consumo de alimentos rápidos con alto contenido calórico. Estas condiciones ocasionan un profundo desequilibrio entre la ingesta y el gasto calórico característico de una sociedad sedentaria con el consiguiente problema creciente de la obesidad, que sumado a la susceptibilidad genética sobreviene la epidemia mundial conocida como síndrome metabólico (SM), el cual corresponde a la asociación de una serie de alteraciones metabólicas que determinan un mayor riesgo de padecer enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus (DM) en la persona que lo padece.3,4,5

En los países industrializados ha tomado fuerza en las últimas dos décadas, en que los empresarios y los investigadores han realizado estudios en su mayoría ensayos controlados para estimar la eficacia de la implementación en el lugar de trabajo de programas de intervención para reducir los factores de riesgo cardiometabólicos asociados al S.M., centrados en la promoción de medidas higiénico dietéticas y en el desarrollo de programas de actividad física. De hecho, varios estudios han reportado efectos beneficiosos.6-11 Sin embargo, no tienen en cuenta las demandas físicas del trabajo como parte del nivel de actividad física.

El estudio realizado en Copenhague durante 30 años de seguimiento a 274 hombres, trabajadores con edad entre 40 a 59 años que tenían historial de enfermedad cardiovascular, en los cuales estimaron la aptitud física, las exigencias del trabajo físico y la actividad física en el tiempo libre, encontraron una asociación positiva, pero estadísticamente no significativa entre la carga física en el trabajo y las causas de mortalidad. La reducción sustancial del riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria en trabajadores con aptitud física moderada (VO2 máx 25-36 ml/kg/min): cociente de riesgo (HR) 0,54, intervalo de confianza 95% (IC 0,32-0,93), y en trabajadores con aptitud física alta (VO2máx 37-50 ml/kg/min): HR 0,28; IC del 95% (0,12-0,66).12 El estudio de cohortes HUNT 2, realizado en Noruega (1995-1997) basado en el registro de estadísticas, se evaluó la actividad física en el trabajo, el SM y el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, encontraron que las personas con SM y carga física moderada tenían riesgo coronario menor (RC) de 1.79 (IC del 95%: 1,20 a 2,66), que las personas con trabajo sedentario RC de 2,74 (IC del 95%: 1,82 a 4,12) y las personas con trabajo físico pesado con RC de 3.02 (IC 95%: 1,93 a 4.75).13

En este sentido, la carga física de trabajo de cierta intensidad, frecuencia y duración, puede tener efecto de entrenamiento que mejora la tolerancia del individuo a la demanda física del trabajo según lo expresado por Rohmert-1984 (concepto de estrés-tensión expandido).1 Sin embargo, aunque se ha demostrado los beneficios de la actividad física regular en mejora de la aptitud física y a su vez de la salud, no es concluyente si las demandas físicas en el trabajo generan un nivel de estado físico adecuado como factor protector frente a los factores de riesgo que generan las enfermedades cardiometabólicas.14,15

La industria del sector metal-mecánico, tiene procesos de trabajo que determinan exposición a esfuerzos musculares dinámicos y estáticos durante la jornada laboral16 y la trascendencia de los efectos sobre la corporeidad del trabajador en sus procesos biológicos, son el contexto para la aplicación de modelos de medición y evaluación de los aspectos propios del trabajador en relación con el proceso de trabajo como se hace mención en el presente estudio. El objetivo de este fue determinar la relación entre la carga física de trabajo y el síndrome metabólico en los trabajadores de una empresa de la ciudad de Yumbo-Valle en el año de 2014.

METODOLOGÍA

Tipo de estudio, diseño, población y muestra: estudio descriptivo correlacional, realizado entre junio y diciembre del año 2014, en una empresa del sector metalmecánico ubicada en el sector industrial de Yumbo (Colombia). Mediante muestreo aleatorio simple, el tamaño de muestra inicial fue de 52 trabajadores, debido a ajustes de la planta de personal en la empresa, se desvincularon 8 trabajadores y 3 no culminaron el estudio. En consecuencia la muestra se redujo a 41 participantes y se recalculó el poder del estudio del 80% al 75%, con la posibilidad de afectar los resultados del estudio en términos de significación estadística.

Criterios de inclusión y de exclusión: se incluyeron trabajadores activos del género masculino, entre las edades de 30 a 50 años, antigüedad en el puesto de trabajo mínimo de 2 semanas, jornada laboral mayor a 8 horas y que realicen predominantemente carga física dinámica. Se excluyeron personas en situación de discapacidad, trabajadores con enfermedad coronaria, que estén tomando medicamentos beta-bloqueadores o anti-arrítmicos y trabajadores que laboren en puestos de trabajo con exposición a temperatura extrema.

Definición operativa de variables: Dependiente: síndrome metabólico. Independiente: carga física de trabajo.

Caracterización socio-demográfica, laboral, antecedentes clínicos y hábitos: mediante la encuesta basada en el método STEPwise de la OMS,17 se recolectaron datos sobre edad, etnia, estado civil, nivel educativo, estrato socio-económico, cargo, antigüedad en la empresa y en el oficio, antecedentes patológicos, consumo de cigarrillo, alcohol y se adjuntó, la encuesta internacional para actividad física (IPAQ18 corto modificada).

Identificación de los factores de riesgo asociados al SM: mediante la evaluación médica y las pruebas bioquímicas sanguíneas se obtuvieron las siguientes variables: peso, talla, índice de masa corporal (IMC) tensión arterial, perímetro abdominal, glicemia en ayunas, triglicéridos y colesterol HDL. Con base en los anteriores factores de riesgo, se aplicó los criterios diagnósticos para SM por la IDF-2005,19 ALAD-201020 (umbral de adiposidad abdominal) y, se determinó la prevalencia de SM en la población participante.

Determinación de la aptitud física, límites de seguridad, carga física y gasto energético de trabajo: las variables consideradas fueron: consumo de oxigeno (VO2 máx) discriminado en absoluto y relativo, CFT máx., límite de gasto energético (LGE), datos obtenidos a partir de la prueba escalonada de Manero.21,22 Las frecuencias cardíacas de seguridad: FC máx. teórica (220-edad. OMS),23 FC máx 65%, FC máx. 75%, frecuencias cardiacas de trabajo: máxima, media y de reposo. Costo cardiaco absoluto (CCA) y el coeficiente de penosidad de Frimat, variables que se obtuvieron de la pulsometría durante las 10 horas en los puestos de trabajo.24 El gasto energético de trabajo (GET) a partir de la observación/filmación de las actividades laborales en relación a las tablas de la norma ISO 8996.25

Procesamiento y análisis de datos: La información recolectada se llevó a una base de datos en Excel. Posteriormente se importó al programa estadístico SPSS versión 20.0 para el procesamiento y análisis. El análisis estadístico univariado se hizo con base en las medidas de tendencia central y variabilidad para variables numéricas. Para variables categóricas se procesaron en distribuciones porcentuales y prevalencias. Para analizar la correlación entre variables categóricos se utilizaron tablas de contingencia y la prueba de significancia estadística chi cuadrado. Se estableció un nivel de significación estadística α = 0,05.

Consideraciones éticas: el protocolo de este trabajo fue revisado y avalado por el Comité de Evaluación ética y Científica de la Universidad Libre-Seccional Cali. Se contó con el permiso y apoyo de la empresa a través del departamento de salud ocupacional. Las personas que aceptaron voluntariamente participar en el estudio firmaron debidamente el consentimiento informado. Los procedimientos e instrumentos utilizados que catalogan al estudio con riesgo mínimo, se adhieren a la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de la Protección Social y los principios de la declaración de Helsinki.26,27

RESULTADOS

En la población que intervino en el estudio, la distribución de las características socio-demográficas se muestra en la Tabla 1.

| Caracteristicas | Valor (%) |

| Edad (años) | |

| 30-34 | 16 (39,0) |

| 35-39 | 7 (17,0) |

| 40-44 | 11 (26,8) |

| 45-49 | 7 (17,1) |

| Estado Civil | |

| Soltero | 6 (14,6) |

| Casado | 11 (26,8) |

| Separado | 3 (7,3) |

| Unión libre | 21 (51,2) |

| Nivel Educativo | |

| Bachiller | 30 (73,2) |

| Técnico | 10 (24,4) |

| Tecnólogo | 1 (2,4) |

| Estrato Socio-Económico | |

| 1 | 5 (12,2) |

| 2 | 29 (70,7) |

| 3 | 7 (17,1) |

| Etnia | |

| Afro-descendiente | 10 (24,4) |

| Mestizo | 14 (34,1) |

| Indígena | 1 (2,4) |

| Blanco | 16 (39,0) |

El grupo de edad con mejor representación fue el de 30 a 34 años (39%), el nivel educativo con mayor relevancia fue el de bachiller (70,2%), mientras que el estrato socio-económico al que pertenecen la mayoría de los participantes fue el estrato 2 (70,7%).

Los antecedentes clínicos y hábitos que reportaron los trabajadores se describen en la tabla 2. Los individuos participantes en su gran mayoría (90,2%) no reportaron antecedentes patológicos como enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT). En cuanto a los hábitos, aceptaron en mayor proporción no fumar (82,9%), y respecto al consumo de alcohol, el 34,1% afirmaron ingerir bebidas alcohólicas en los últimos 30 días con un promedio de 1 a 4 ocasiones por mes, en cantidad menor a 40 gr por ocasión. En referencia a la actividad física fuera del lugar de trabajo fue más representativo el grupo con nivel bajo o inactivo (61%) (ver Tabla 2).

| Tipo | FA (%) |

| ECNT | |

| Ninguna | 37 (90,2) |

| HTA | 3 (7,3) |

| Enfermedad Pulmonar | 1 (2,4) |

| Uso de Medicamentos | |

| Ninguno | 35 (85,4) |

| Hipolipemiantes | 2 (4,9) |

| Anti-hipertensivos | 3 (7,3) |

| Broncodilatadores | 1 (2,4) |

| Consumo de Cigarrillo | |

| No fuma | 34 (82,9) |

| Fumador actual | 2 (4,9) |

| Ex fumador | 5 (12,2) |

| Consumo de Alcohol | |

| Abstemio (no últimos 12 meses) | 14 (34,1) |

| Bebedor, últimos 12 meses, no últimos 30 días | 13 (31,7) |

| Bebedor, últimos 30 dias. | 14 (34,1) |

| Actividad Física | |

| Nivel bajo o inactivo | 25 (61,0) |

| Nivel moderado | 12 (29,3) |

| Nivel alto o vigoroso | 4 (9.8) |

| ECNT: Enfermedades Crónicas No Transmisisbles. FA: Frecuencia Absoluta. | |

Las características laborales de la población estudiada se representan en la tabla 3. La antigüedad en la empresa se estableció con tiempo mayor a 6 meses, en mayor proporción de 6 a 10 años (29,2%), mientras que la antigüedad en el oficio, con mayor representación fue el grupo entre los 6 a 10 años (29,3%) (ver Tabla 3).

| Característica | FA (%) |

| Puesto de Trabajo | |

| Prensa y corte | 15 (36,6) |

| Ensamble y soldadura | 17 (41,4) |

| Actividades mixtas | 9 (22,0) |

| Antigüedad en la Empresa (años) | |

| <1 (> 6 meses) | 2 (4,8) |

| 1-5 | 7 (17,1) |

| 6-10 | 12 (29,2) |

| 11-15 | 5 (12,2) |

| 16-20 | 11 (26,8) |

| > 20 | 4 (9,7) |

| Antigüedad en el Oficio (años) | |

| 1-5 | 9 (22,0) |

| 6-10 | 12 (29,3) |

| 11-15 | 9 (22,0) |

| 16-20 | 10 (24,4) |

| > 20 | 1 (2,4) |

| FA: Frecuencia Absoluta | |

En la población a estudio los factores de riesgo cardiometabólicos que fueron positivos para el diagnóstico de SM, según el criterio de la ALAD 2010: obesidad abdominal (34,1%). Los criterios de la IDF 2010: tensión arterial elevada o con diagnóstico previo de HTA (14,6%), glicemia alterada (51,2%), hipertrigliceridemia (56,1%) y colesterol HDL bajo (4,9%). En suma la prevalencia de SM correspondió al 22% (IC 95%: 10,6 – 37,6) (ver Tabla 4).

| Característica | FA (%) |

| Circunferencia abdominal | |

| Normal (varones <94 cm) | 27 (65,9) |

| Elevado (varones >94 cm) | 14 (34,1) |

| Tensión arterial | Normal (<135/85 mm/hg) | 35 (85,4) |

| Elevada (>135/85 mm/hg) | 6 (14,6) |

| Glicemia Menor de 100 mg/dl | 20 (48,8) |

| Mayor de 100 mg/dl | 21 (51,2) |

| Triglicéridos | |

| Normal (<150 mg/dl) | 18 (43,9) |

| Elevado (>150 mg/dl) | 23 (56,1) |

| Colesterol HDL | |

| Normal (varones > 40 mg/dl) | 39 (95,1) |

| Bajo (varones <40 mg/dl) | 2 (4,9) |

| Síndrome Metabólico | |

| Sí | 9 (22,0) |

| No | 32 (78,0) |

| FA: Frecuencia abosluta | |

El análisis bivariado entre el índice de masa corporal (IMC) y la actividad extra-laboral; se observó una tendencia lineal estadísticamente significante (P=0,028) a mayor nivel de actividad física menor prevalencia de sobrepeso/obesidad. (ver Tabla 5).

| Actividad física extralaboral | IMC (n=18) - % (FA) | IMC (n=23) - % (FA) S/O | P |

| Nivel bajo | 32,0 (8) | 68,0 (17) | 0,245 |

| Nivel moderado | 58,3 (7) | 41,7 (5) | |

| Nivel alto | 75,0 (3) | 25,0 (1) | |

| Chi-cuadrado para tendencia lineal 0,028 IMC: Índice de Masa Corporal; S/O: Sobrepeso/Obesidadd. |

|||

En la correlación entre los factores de riesgo cardiometabólicos asociados al SM, además de adiposidad abdominal como criterio sine qua non para el diagnóstico, se encontró significancia estadística, con la tensión arterial elevada (P=0,015) y con hipertrigliceridemia (P=0,028) (ver Tabla 6).

| Factor de Riesgo: | N/A | Si (n=9) | No (32) | p |

|---|---|---|---|---|

| Circ. Abdominal | Normal | 0,0 %(0) | 100% (27) | 0,000 |

| Anormal | 64,3% (9) | 35,7 % (5) | ||

| Presión Arterial | Normal | 14,3% (5) | 85,7% (30) | 0,015 |

| Elevada | 66,7% (4) | 33,3 % (2) | ||

| Glicemia | Menor | 10,0% (2) | 90,0% (18) | 0,076 |

| Mayor | 33,3% (7) | 66,7% (14) | ||

| Colesterol HDL | Normal | 20,5% (8) | 79,5% (31) | 0,395 |

| Bajo | 50,0% (1) | 50,0% (1) | ||

| Triglicéridos | Normal | 5,6 % (1) | 94,4% (17) | 0,028 |

| Alto | 34,8% (8) | 65,2% (15) |

El análisis univariado de los resultados de la prueba de campo, para determinar la aptitud física de los trabajadores, se muestra en la tabla 7. Se calificó la aptitud física con base en el VO2 máx. relativo, encontrándose una mayor representación en la categoría buena (51,2%). A partir del VO2 máx. se estimó la CTF Máx., de la población estudiada (mediana 13,5 Kcal/min, rango inferior 8,8 - rango superior 17,8) y en función de la jornada laboral de 10 horas se estableció que proporción correspondió al LGE (mediana 3,8 Kcal/min, rango inferior 2.5 - rango superior 5,0) (Ver tabla 7)

| Característica | FA (%) |

|---|---|

| VO 2 Máximo Relativo (ml/kg/min) | |

| Muy pobre | 1 (2,4) |

| Pobre | 6 (14,6) |

| Regular o aceptable | 13 (31,7) |

| Bueno | 21 (51,2) |

| Capacidad Física de Trabajo Máximo (Kcal/min) | |

| Media ± SD | 13,5±2,1 |

| Rango | 8,8-17,8 |

| Mediana | 13,5 |

| Rango inter-cuartil | 12,2-15,2 |

| Límite de Gasto Energético (Kcal /min | |

| Media ± SD | 3,8±0,6 |

| Rango | 2,5-5,0 |

| Mediana | 3,8 |

| Rango inter-cuartil | 3,4-4,3 |

En el análisis bivariado entre aptitud física (VO2 máx. relativo) frente a variables como edad se encontró significancia estadística (P=0,016) con una proporción mayor (22,0%) con VO2 máx. relativo en categoría buena en los individuos con rango de edad entre los 30 a 34 años. Las correlaciones entre VO2 máx. relativo con antigüedad en el oficio (P=0,250), puesto de trabajo (P=0,430), consumo de tabaco (p=0,434) y consumo de alcohol (P=0,237) no se encontró diferencias estadísticas significativas (ver Tabla 8)

| VO2 máximo relativo - % (FA) | P | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Muy pobre n (1) |

Pobre n (6) |

Regular n (13) |

Bueno n (21) |

||

| Grupos de edad (Años): | 0,016 | ||||

| 30-34 | - | 7,3 (3) | 9,8 (4) | 22,0 (9) | |

| 35-39 | - | 7,3 (3) | 2,4 (1) | 7,3 (3) | |

| 40-44 | 2,4 (1) | - | 4,9 (2) | 19,5 (8) | |

| 45–49 | - | - | 14,6 (6) | 2,4 (1) | |

| Etnia: | 0,837 | ||||

| Afro-Colombiano | 2,4 (1) | 2,4 (1) | 9,8 (4) | 9,8 (4) | |

| Mestizo | - | 4,9 (2) | 9,8 (4) | 19,5 (8) | |

| Indígena | - | - | - | 2,4 (1) | |

| Blanco | - | 7,3 (3) | 12,2 (5) | 19,5 (8) | |

| Puesto de trabajo: | 0,430 | ||||

| Prensa/corte | - | 4,9 (2) | 14,6 (6) | 17,1 (7) | |

| Ensamble/soldadura | - | 4,9 (2) | 9,8 (4) | 26,8 (11) | |

| Actividades Mixtas | 2,4 (1) | 4,9 (2) | 7,3 (3) | 7,3 (3) | |

| Antigüedad oficio: | 0,250 | ||||

| 1-5 | - | 4,9 (2) | 4,9 (2) | 12,2 (5) | |

| 6-10 | 2,4 (1) | 2,4 (1) | 4,9 (2) | 19,5 (8) | |

| 11-15 | - | 4,9 (2) | 14,6 (6) | 2,4 (1) | |

| 16-20 | - | 2,4 (1) | 4,9 (2) | 17,1 (7) | |

| >20 | - | - | 2,4 (1) | - | |

| Consumo de cigarrillo: | 0,434 | ||||

| No fuma | 2,4 (1) | 14,6(6) | 22,0 (9) | 43,9 (18) | |

| Fumador actual | - | - | 4,9 (2) | - | |

| Exfumador | - | - | 4,9 (2) | 7,3 (3) | |

| Consumo de alcohol: | 0.237 | ||||

| Abstemio | - | 2,4 (1) | 9,8 (4) | 22,0 (9) | |

| Hace 30 días | 2,4 (1) | 2,4 (1) | 7,3 (3) | 19,5 (8) | |

| Bebedor actual | - | 9,8 (4) | 14,6 (6) | 9,8 (4) | |

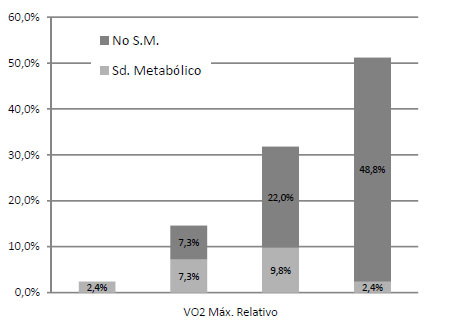

También se evidenció asociación estadísticamente significativa entre el VO2 máx. relativo y la actividad física extra-laboral (P=0,000), destacándose una mayor representación (31,7%) en individuos con un VO2 máx. relativo en categoría regular, los cuales reportaron un nivel bajo de actividad física fuera del trabajo, en seguida un grupo de trabajadores en proporción importante (29,3%) con un VO2 máx. relativo en categoría buena los mismos que reportaron un nivel alto de actividad física extra-laboral (ver Figura 1).

FIGURA 1. Relación entre la aptitud física (VO2 máx. relativo) y la actividad física extra-laboral.

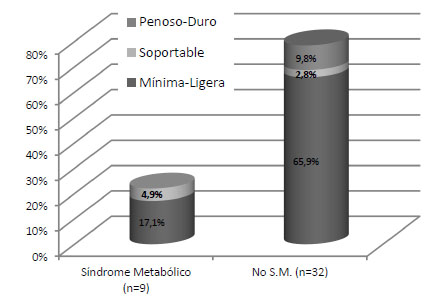

A su vez se encontró significancia estadística (P=0,015) entre la aptitud física y el SM, observándose en mayor proporción (48,8%) al grupo de trabajadores con un VO2 máx relativo en categoría buena los cuales no fueron diagnosticados de síndrome metabólico (ver Figura 2).

FIGURA 2. Relación entre el Síndrome Metabólico y la aptitud física (VO2 máx. relativo) (P=0,015)

Los resultados de las pruebas realizadas a los trabajadores en el proceso de trabajo se muestran en la tabla 9. La carga física de trabajo representada por el índice de penosidad de Frimat se agrupo en tres categorías, de las cuales la que mayor proporción presento fue el grupo de carga física mínima a ligera (82,9%). La exigencia del puesto de trabajo se calculó mediante la variable CCA, la categoría ligera fue la que se observó con mejor representación (65,9%). La medición del GET correspondiente a 10 horas de actividad laboral de los trabajadores participantes, evidenció mayor representación en la categoría moderada (61,0%). No se encontró representación en categorías pesada y muy pesada (Ver tabla 9).

| Característica | FA (%) |

| Categoría Coeficiente de Penosidad de Frimat | |

| Mínima, ligera y muy ligera | 34 (82,9) |

| Soportable | 3 (7,3) |

| Penoso y duro | 4 (9,8) |

| Costo Cardiaco Absoluto | |

| Muy ligero | 7 (17,1) |

| Ligero | 27 (65,9) |

| Muy moderado | 7 (17,1) |

| Gasto Energético de Trabajo (Watts) | |

| Liviano (130 a 240 watts) | 16 (39,0) |

| Moderado (241 a 355 watts) | 25 (61,0) |

| Gasto Energético de Trabajo (Kcal/min) | |

| Media ± SD | 3,5 ± 0,33 |

| Rango | 3,0-4,8 |

| Mediana | 3,5 |

| Rango inter-cuartil | 3,3-3,7 |

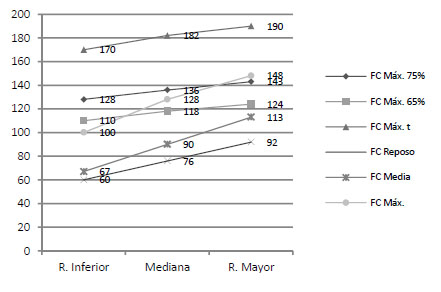

Se estimaron los límites de seguridad con base en la pulsometría, se comparó la fc media de trabajo (91,2 ± 8,2 lat/min) y la fc máx (126 ± 12 lat/min) de la población estudiada en referencia a la fc máx., teórica, en rango del 65% (media: 118,3 ± 4,0 lat/min) para individuos sedentarios, hasta el 75% (136,7 ± 4,6 lat/min) para individuos activos (espectro para actividades físicas aeróbicas en individuos sanos), se observó que la fc media de trabajo de todos los participantes estuvo en el margen de seguridad. Mientras que la fc máx., de trabajo en rango superior sobrepaso el margen de seguridad (ver Figura 3).

FIGURA 3. Monitoria de Frecuencia Cardiaca (Latidos/min).

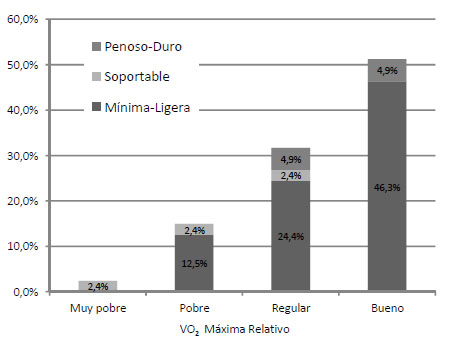

La relación entre la carga física de trabajo y la aptitud física, demostró significancia estadística (P=0.013), la figura 4 muestra que en mayor proporción de los individuos participantes con carga física en categoría mínima a ligera se estimó el VO2 Máx. relativo en nivel bueno (46,3%).

FIGURA 4. Relación entre la carga física de trabajo (Coeficiente de

penosidad de Frimat) y la aptitud física (VO2 máx) (P=0,013).

En el análisis bivariado entre el síndrome metabólico con el índice de penosidad de Frimat (P=0,097); no se encontró una asociación estadística, sin embargo se encontró menor prevalencia del síndrome metabólico en los trabajadores con carga física en categoría mínima/ ligera (65,9%) (ver Figura 5).

FIGURA 5. Relación entre la carga física de trabajo (coeficiente de penosidad de Frimat) y el Síndrome Metabólico (P=0.097).

DISCUSIÓN

La prevalencia del síndrome metabólico para la población participante fue del 22%, acorde con la casuística mundial. Los estudios poblacionales acerca de síndrome metabólico en diferentes comunidades étnicas y teniendo en cuenta los criterios utilizados para su diagnóstico (ATP III, IDF 2005, IDF-AHA/NHLBI 2009, ALAD 2010) muestran cifras muy variables, que oscilan entre el 15% y el 40%.20,28,29 Así también los factores de riesgo cardio-metabólicos que cumplieron con los criterios propuestos para el estudio (IDF/ALAD) fueron en su orden: hipertrigliceridemia (56,1%), glicemia alterada (51,2%), obesidad abdominal (34,1%) y en baja proporción: tensión arterial elevada (14,6%) y colesterol HDL (4,9%). Sin embargo, se observó diferencias en la injerencia de los mismos en el diagnóstico de síndrome metabólico, encontrándose asociación estadísticamente significativa con obesidad abdominal por ser criterio de base (P=0,000), con hipertrigliceridemia (P=0,028) y con tensión arterial elevada (p=0,015). Mientras que la glicemia alterada y el colesterol HDL no representaron asociación positiva, hallazgos que se pueden explicar de acuerdo al estadio de los trastornos y auto-regulación metabólica del SM, aún discutidos como causa/efecto entre hiperinsulinemia y resistencia a la insulina.30

A partir de la capacidad de trabajo máxima (CTF Max) de la población estudiada (mediana 13,5 Kcal/min), se estableció que proporción correspondió al límite fisiológico (LGE) en función de la jornada laboral de 10 horas (mediana 3,8 Kcal/min). En contraste con el metabolismo de trabajo (GET) (mediana 3,5 Kcal/min) se observó que el consumo calórico que demandó la jornada laboral no sobrepasó el límite fisiológico.

En el escenario de trabajo correspondiente a la sección de autopartes de la empresa, se observó que la antigüedad en el oficio fue mayor a 6 años (78,1%), característica de una fuerza de trabajo capacitada y entrenada, lo cual se refleja en adecuada tolerancia a las exigencias de los procesos de trabajo estimadas mediante el costo cardiaco absoluto (CCA) y gasto energético de trabajo (GET), datan de puestos de trabajo con predominio de carga dinámica. Igualmente se evaluó la adaptación del sujeto en función del trabajo, a partir de la frecuencia cardiaca se asignaron los coeficientes de penosidad de Frimat, no encontrándose en la población a estudio sobrecarga física en su mayor proporción (89,2%). Sin embargo, en algunos puestos de trabajo (actividades mixtas y en ensamble-soldadura), se calificaron en categoría penosa y dura (9,8%), hallazgo que se correlaciona en los individuos que presentaron f.c máx de trabajo por encima del límite de seguridad (f.c. máx 75%). Lo cual determina sobrecarga física de trabajo en forma transitoria. En estudios revisados en el estado del arte 31,32,33,acerca de la monitoria de frecuencia cardíaca como indicador de carga física, hay consenso generalizado en que el método se fundamenta en la relación lineal que existe entre la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno, considerándose como un instrumento eficaz de fácil aplicación y gran repercusión en salud ocupacional, como criterio en la selección y ubicación de los trabajadores.

Si la actividad física de un individuo integra las diferentes modalidades de movimiento corporal: caminar, ejercicio, deporte y actividad física laboral, así mismo los determinantes de la actividad física como la frecuencia, la intensidad y la duración, su variación está fuertemente relacionada con el nivel de aptitud física.23 En consecuencia se estimó la actividad física extra-laboral en nivel bajo o inactivo (61%), lo cual caracteriza a la población estudiada como sedentaria, sin embargo la aptitud física (VO2 máx-relativo) se calificó en categoría regular a buena en una importante proporción (82,9%), a su vez se determinó asociación estadísticamente significativa (p=0,013) entre la aptitud física (VO2 máx-relativo) en categoría regular a buena y la carga física de trabajo estimada en categoría mínima a ligera (coeficiente de Frimat) en un alto porcentaje (70,7%). De acuerdo a los anteriores hallazgos sumados a que se encontró diferencias estadísticamente significativas entre la aptitud física y el síndrome metabólico en cuanto los trabajadores con aptitud física en categoría regular a buena no se diagnosticaron de síndrome metabólico (p=0,015), explican por su significancia clínica que la carga física de trabajo sí incidió en la prevalencia del síndrome metabólico.

A partir de los hallazgos del estudio, se sugiere la intervención de los respectivos puestos de trabajo en los cuales se encontró sobrecarga física transitoria. Además es importante para la empresa desarrollar programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad cardio-metabólica, propiciar entornos saludables y motivar cambios en los estilos de vida (actividad física estructurada y regular, alimentación sana y prevención del consumo de alcohol y cigarrillo).

Agradecimientos: Agradecemos a la Dra Liliana Parra, al Dr Augusto Valderrama, al Dr. Reynaldo Carvajal y a la Dra. Alma Liliana López, docentes de la Maestría de Salud Ocupacional de la Universidad Libre de Cali, por su apoyo académico. Igualmente nuestros agradecimientos a la empresa Fanalca S. A. en especial a la división de Seguridad y Salud en el trabajo y a los trabajadores del área de autopartes por su colaboración para la realización del presente trabajo.

REFERENCIAS