Revista Colombiana de Salud Ocupacional, 2(3), Sep 2012, pp 22-25

Artículo Corto

Prevalencia de Síntomas Respiratorios y Alteraciones Espirométricas en Trabajadores de una Empresa Maderera de la Ciudad de Buga, Colombia

PREVALENCE OF RESPIRATORY SYMPTOMS AND SPIROMETRIC CHANGES AMONG WORKERS IN A TIMBER COMPANY CITY BUGA

Lady J Cardona,1 Cindy P Murillo,2 Jennifer Cuervo,3 Hernando Restrepo.4

1 Fisioterapeuta, Especialista en Salud Ocupacional. Universidad Libre-Seccional Cali. Cali, Colombia. Ladycardona313@gmail.com.

2 Fisioterapeuta, Especialista en Salud Ocupacional. Universidad Libre-Seccional Cali.

Cali, Colombia.

3 Fisioterapeuta, Especialista en Salud Ocupacional. Universidad Libre-Seccional Cali. Cali, Colombia.

4 MD. MSc Salud Ocupacional. Docente Postgrados Salud Ocupacional. Grupo de Investigación Esculapio. Universidad Libre-Seccional Cali. Cali, Colombia.

Aceptado para publicación: Septiembre 15 de 2012.

Derechos de copia© Universidad Libre – Seccional Cali (Colombia).

RESUMEN

Introducción: En la industria del procesamiento de la madera existen varias operaciones que originan partículas que se liberan al

aire y pueden provocar una amplia gama de trastornos del sistema

respiratorio.

El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de

síntomas respiratorios y alteraciones espirométricas asociadas al

diagnóstico de asma ocupacional.

Metodología: estudio descriptivo, de

corte transversal, realizado en 38 individuos, expuestos y no expuestos a

material particulado. Se aplicó el cuestionario de síntomas respiratorios de

la Asociación Americana del Tórax y la espirometría, según el protocolo de

vigilancia epidemiológica del asma ocupacional en Colombia. La asociación

entre síntomas respiratorios y variables espirométrica se exploró con el

coeficiente de Pearson, considerando α=0,05.

Resultados: En el grupo de

expuestos todos fueron hombres entre 19 y 28 años de edad, mientras que

en los no expuestos hubo hombres (40%) y mujeres (60%), con edades

entre 29 y 38 años de edad. El 50% de los participantes tenía menos de 5

años en el oficio y el 22,2% eran fumadores activos del grupo de

expuestos. En el grupo de los no expuestos no hubo fumadores activos. La

frecuencia de síntomas respiratorios en expuestos fue: disnea (22,2%),

rinitis alérgica (27,8%) y opresión en el pecho (11,1%). Para el grupo de no

expuestos se presentó: disnea (30%), rinitis alérgica (25%) y opresión en el

pecho (10%). Las variables espirométricas que mostraron significancia

estadística en el grupo expuesto, en el momento pre-exposición vs postbroncodilatación,

fueron: capacidad vital forzada (CVF) (33,3%) y volumen

espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1) (40%). La prevalencia de

síntomas respiratorios y alteraciones espirométricas fue de 21% y 36%

respectivamente para el grupo expuesto.

Conclusión: La prevalencia

espirométrica es más alta que la prevalencia clínica en el grupo expuesto.

Palabras clave: Síntomas respiratorios, pruebas de función pulmonar, madera, espirometría.

Línea de investigación: Medicina del trabajo.

ABSTRACT

Introduction: In the

processing industry of wood there are several operations that cause

particles to become airborne and can cause a wide range of disorders of

the respiratory system.

The aim of this study was to determine the

prevalence of respiratory symptoms and spirometric changes associated

with the diagnosis of occupational asthma.

Methodology: A descriptive,

cross-sectional study, conducted in 38 individuals (exposed and not

exposed) to particulate matter. We applied the respiratory symptoms

questionnaire of the American Association of Thoracic and spirometry

according to the protocol for epidemiological surveillance of occupational

asthma in Colombia. To determine the association between respiratory

symptoms and spirometric variables we used the Pearson coefficient (ɑ=

0,05).

Results: In the exposed group were all men between 19 and 28 years

old, while in the non-exposed group 40% were men and 60% women, aged

between 29 and 38 years of age. Half (50%) of participants had less than 5

years on the job and 22,2% were active smokers in the exposed group. In

the non-exposed group there were no active smokers. The frequency of

respiratory symptoms in exposed was: dyspnea (22,2%), allergic rhinitis

(27,8%), and chest tightness (11,1%). In the non-exposed group

frequencies were: dyspnea (30%), allergic rhinitis (25%), and chest

tightness (10%). The spirometric variables that showed statistical

significance in the exposed group, during pre-exposition vs postbronchodilator,

were both forced vital capacity (FVC) (33,3%) and forced expiratory volume in one second (FEV1) (40%). The prevalence of

respiratory symptoms and spirometric abnormalities was 21% and 36%

respectively for the exposed group.

Conclusion: The prevalence

spirometric is higher than the clinical prevalence in the exposed group.

Keywords: Respiratory Symptoms, Pulmonary Function Testing, Wood Dust.

Research line: Occupational medicine.

La madera puede tener una gran variedad de sustancias químicas nocivas. Algunas propias de la madera como resinas, alcaloides, colorantes naturales, hongos y bacterias; y otros, como productos químicos aplicados por el hombre para protegerla: antifúngicos, insecticidas o sustancias propias de la actividad industrial como barnices o colorantes artificiales agentes que pueden afectar el organismo por vía dérmica o respiratoria.1 Las reacciones alérgicas de la piel y sobre todo del aparato respiratorio son frecuentes. Estudios realizados en la industria maderera en Norteamérica, Canadá y Suecia mostraron que hasta el 13,5% de las personas expuestas al polvo de la madera sufren trastornos respiratorios. Hasta la fecha se ha comprobado la presencia de alérgenos en más de 100 tipos de madera provenientes de zonas tropicales y templadas.2 Un estudio reciente mostró que el polvo de madera puede provocar una amplia gama de enfermedades y trastornos del sistema respiratorio, en particular se comprobaron trastornos asmáticos y alteraciones de la función pulmonar.3 Por consiguiente, puede decirse que el polvo de la madera contribuye de manera significativa a la incidencia de enfermedades profesionales. En Europa miles de personas están expuestas de forma frecuente al polvo de la madera durante la actividad laboral.3 El polvo de madera sigue siendo el principal riesgo para la salud en el sector maderero y también, en cierta medida, en la industria de la construcción, en aquellas actividades en las que la madera se trabaja con máquinas o manualmente.4 En Colombia no se tienen cifras confiables de la prevalencia de las enfermedades respiratorias ocupacionales debido a que no disponemos de sistemas de registro y vigilancia epidemiológica.5 Los profesionales de prevención de riesgos laborales, cuyos servicios prestan a las empresas madereras, no llevan adecuadamente un programa o sistemas de vigilancia epidemiológica de los trabajadores del sector, ni hacen seguimiento de los ausentismos presentados por los trabajadores que correlacione los potenciales problemas o enfermedades respiratorias asociadas por la exposición al polvo de la madera; pues si bien pueden llegar a controlar los accidentes de trabajo, no es así a la hora de realizar el seguimiento de las enfermedades ocupacionales.6 Aun así, es un reflejo de la problemática social, que no es exclusiva de países en vía de desarrollo, sino también de los desarrollados, pues llevan controles de polvo en las grandes empresas pero no en las pequeñas y medianas empresas donde se detectan condiciones de trabajo deficientes en cuestión de la protección respiratoria del trabajador.7 El presente estudio tiene como objetivo determinar la prevalencia de síntomas respiratorios y alteraciones espirométricas en trabajadores de una empresa maderera.

El estudio realizado fue de tipo descriptivo, de corte transversal, en 38 participantes, distribuidos en dos grupos, así: expuestos (n=18, 47%), compuesto por operarios directos de la empresa de una empresa dedicada a la fabricación de triplex de la ciudad de Buga- Valle; y no expuestos (n=20, 53%), compuesto por trabajadores administrativos y familiares de los operarios. En el grupo de expuestos se incluyeron a todos los trabajadores que tuvieran seis meses o más tiempo de laborar en la empresa y que estuvieran activos laboralmente. Se excluyeron a trabajadores que presentaran sintomatología respiratoria durante el estudio, participantes que no firmaron el consentimiento informado o que voluntariamente no desearon participar en el estudio. Para el grupo no expuesto, un familiar en primera línea de consanguineidad de los trabajadores que participaron en el estudio y se excluyeron personas que presenten sintomatología respiratoria durante el estudio y participantes que no firmaron el consentimiento informado

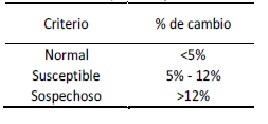

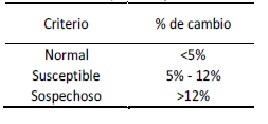

Se aplicó el Cuestionario de Síntomas Respiratorios de la Sociedad Americana del Tórax (ATS), avalado por el ministerio de la Protección Social mediante la GATISO de Asma Ocupacional.8 Este cuestionario tiene 22 preguntas correspondientes a la presencia de síntomas respiratorios, enfermedades respiratorias y hábito de tabaquismo. De igual manera se realizaron espirometrías, así: una prueba en la mañana antes de iniciar sus labores (pre-exposición), una segunda prueba en la tarde luego de un tiempo mínimo de exposición de ocho horas (post-exposición) y una última prueba tomada a los 20 minutos de la exposición previa a la aplicación del broncodilatador Salbutamol 200 μg en 2 aspiraciones (postbroncodilatación). Los datos reportados en cada prueba se analizaron teniendo en cuenta los porcentajes de cambio significativos (valores absolutos) que se obtuvieron al realizar la combinación de pruebas de la siguiente manera: 1) Pre-exposición vs Post-exposición, 2) Post-exposición vs Post-broncodilatación y 3) Preexposición vs Post-broncodilatación. Los porcentajes de cambio significativos corresponden a los establecidos en la GATISO de asma ocupacional, donde una mejora significativa ó respuesta positiva al broncodilatador se presenta cuando hay un cambio >12% Volumen Espiratorio Forzado al Primer Segundo (VEF1), >10% en la Capacidad Vital Forzada (CVF) y la relación volumen espiratorio forzado en el primer segundo/capacidad vital forzada (VEF1/CVF), >20% el Flujo Espiratorio Máximo (PEF), y en el Flujo Espiratorio Forzado (FEF 25-75) cambio de 60 L/min.6 Los criterios de clasificación de los porcentajes de cambio, son aquellos criterios que permite determinar la susceptibilidad de un individuo frente a la exposición a los alérgenos pulmonares, cuando se evalúan los resultados de una espirometría post-exposición con otra post-broncodilatación tomadas al finalizar el turno.

Esta prueba nos permite identificar precozmente las personas que están desarrollando una sensibilización a alérgenos ocupacionales (ver Tabla 1).

TABLA 1 Distribución de porcentajes de cambio

Para el procesamiento de la información se elaboró una base de datos, la cual fue analizada con el software SPSS Statistics v.17 IBM, Chicago - EE.UU. Las variables categóricas se expresaron como frecuencia absoluta y relativa. Las variables numéricas se resumieron como medidas de tendencia central. Se determinó la correlación con el coeficiente de Pearson (considerando α <0,05) entre síntomas respiratorios y variables espirométricas. Adicionalmente se correlacionaron las variables habito de tabaquismos y alteraciones espirométricas.

El estudio se realizó de conformidad con la resolución 8430 de 1993 que regula la investigación científica en sujetos humanos.9 Igualmente se dio cumplimiento a los principios establecidos por la declaración de Helsinki. De manera particular, se respetaron los tres principios éticos fundamentales de beneficencia, respeto a la dignidad humana y justicia. Todos los participantes firmaron consentimiento informado. Finalmente, el protocolo del estudio fue avalado por el comité de ética de la Facultad de Salud de la Universidad Libre-seccional Cali. La identidad de los participantes se protegió mediante codificación. Igualmente no se reveló el nombre de la empresa en la cual se realizó el estudio.

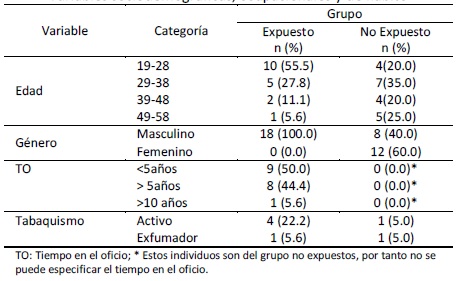

En el grupo de expuestos el 55,5% se localizaron en el rango de 19-28 años de edad, mientras que en el grupo de no expuestos el predominio (35%) se encontró entre el rango de edad de 29-38 años. Es llamativo que en el grupo de expuestos, todos fueron hombres. En cuanto al hábito del tabaquismo se encontró que en el grupo de expuestos, el 22.2% reportaron consumo de cigarrillos con una frecuencia de al menos uno al día. En el grupo de no expuestos no se encontraron fumadores (ver Tabla 2). El 50% de los expuestos tienen menos de cinco años en la ocupación y solo uno supera los 10 años.

TABLA 2 Variables sociodemográficas, ocupacionales y de hábito

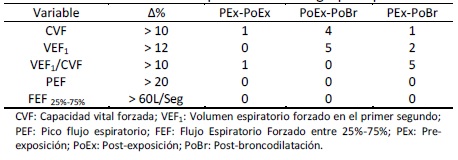

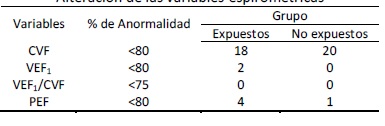

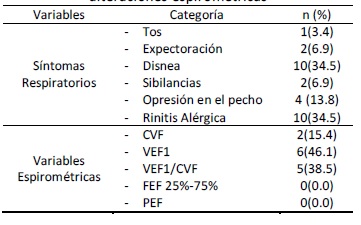

Un total de 11 sujetos del grupo expuesto mostraron cambios significativos en las variables espirométricas. Cuatro (22,2%) individuos mostraron cambios superiores al 10% en el CVF entre Post-Exposición (PoEx) y Postbroncodilatación (PoBr). Cinco (27,7%) mostraron cambios superiores al 12% en VEF1 en los mismos momentos (ver Tabla 3). El grupo expuesto presentó alteraciones en la mayoría de las variables espirométricas, mientras que el grupo de no expuestos no lo hace (ver Tabla 4). Los síntomas más prevalentes en anormalidad, fueron tos y disnea; se puede observar que el diagnostico espirométrico es más precoz que el diagnóstico clínico al aplicar el cuestionario de síntomas respiratorios de la ATS (ver Tabla 5).

TABLA 3 Cambios en las variables espirométricas del grupo Expuestos

TABLA 4 Alteración de las variables espirométricas

TABLA 5 Prevalencia de síntomas respiratorios y alteraciones espirométricas

Se encontró que la prevalencia espirométrica es más alta que la prevalencia clínica (síntomas) debido a que los síntomas respiratorios pueden ser clasificados como enfermedad de origen común, lo cual no permite tener un diagnóstico preciso, mientras al realizar las pruebas espirométricas posterior a la exposición y a la post broncodilatación, se puede determinar un diagnóstico temprano si el trabajador está expuesto a un agente alérgeno, que podría desencadenar un proceso de sensibilización en el personal expuesto. En el estudio las alteraciones espirométricas mostraron una frecuencia mayor en cuanto a los resultados obtenidos en los síntomas respiratorios. De acuerdo con algunos autores, las variables de mayor importancia clínica para el diagnóstico de asma ocupacional son la VEF1, la PEF y la FEF 25%-75%, debido a que estas variables muestran el comportamiento de las vías aéreas, pequeñas estructuras más afectadas durante una crisis asmática.11 Pero en el estudio se encontró con una prevalencia de anormalidad importante en las variables de CVF y VEF1.

En la Guía de Atención Integral para la Salud Ocupacional basal en la evidencia para el Asma Ocupacional (GATISO) es bien sabido que los agentes de origen vegetal como el polvo de madera tiene gran influencia en el desarrollo de asma alérgica y no alérgica de origen ocupacional.8 en este estudio se encontró en las variables espirométricas una asociación con síntomas respiratorios de significancia estadística para las variables VEF1, VEF1/CVF y PEF; coincidiendo en el síntoma de rinitis alérgica, con casos sospechosos y susceptibles, demostrando, a pesar de la pequeña población incluida en el estudio, una posible relación a la exposición al polvo de la madera; también se encontraron coincidencias significativas para el síntoma de opresión en el pecho con casos susceptibles y sospechosos, exceptuando la variable VEF1.

La prueba post exposición y post broncodilatación detectan más hallazgos anormales, el análisis comparativo realizado entre post exposición y post broncodilatación, permitió medir los cambios que se producen en los parámetros bases después de la administración de un medicamento broncodilatador; en el estudio se halló el VEF1 significancia estadística con el síntoma respiratorio de expectoración y en la relación VEF1/CVF se encontró asociación estadística con los síntomas de tos, sibilancias, opresión en el pecho y rinitis alérgica entre los momentos de pre exposición y post exposición, casos de los cuales se debe hacer seguimiento en el tiempo porque demuestran un grado de sensibilización.

Este estudio presento varios desafíos y dificultades en su ejecución, principalmente los relacionados con la población que conformo el grupo de no expuestos debido a que no fue un grupo homogéneo y con características similares al grupo expuesto lo que genera un sesgo en los resultados y el análisis comparativo. Se propone como recomendación continuar en el programa de salud ocupacional el seguimiento de esta población para tomar medidas preventivas que reduzcan el riesgo por la exposición a los contaminantes en el ambiente de trabajo.

Agradecimientos: Agradecemos a todo el cuerpo de docentes del post grado de salud ocupacional de la Universidad Libre – Seccional Cali, al Dr. Reynaldo Carvajal por su apoyo académico y el acompañamiento durante el proceso investigativo del estudio. A las directivas de la empresa y a los trabajadores por la colaboración en las pruebas de campo.

REFERENCIAS