Revista Colombiana de Salud Ocupacional, 2(3), Sep 2012, pp 18-21

Artículo de Investigación Científica o tecnológica

Condiciones Precarias en la Práctica Médica Según un Índice de Calidad de Empleo

POOR CONDITIONS IN MEDICAL PRACTICE ACCORDING TO AN EMPLOYMENT QUALITY INDEX.

María Cifuentes-Hernández;1 Claudia Rizo-Sandoval;2 Lina Morales-Parra;3 Reynaldo Carvajal;4 Alejandro Baena.5

1 MD, Especialista Salud Ocupacional, Universidad Libre-Seccional Cali. Cali, Colombia. E-mail: alejandrach1985@hotmail.com

2 MD, Universidad Tecnológica de Pereira. Especialista Universidad Libre-Seccional Cali. Cali, Colombia.

3 Fisioterapeuta, Escuela Nacional del Deporte. Especialista en Salud Ocupacional, Universidad Libre-Seccional Cali. Cali, Colombia.

4 Estadístico. MSc Epidemiología. MSc Salud Ocupacional. Docente Postgrados SaludOcupacional y Gerencia de Servicios de Salud. Grupo de Investigación Esculapio.Universidad Libre – Seccional Cali. Cali (Colombia).

5 MD, Universidad del Valle. Especialista Derecho Constitucional y Parlamentario, Universidad Externado de Colombia. Magister Salud Pública, Universidad del Valle. Magister Derecho Económico, Pontificia Universidad Javeriana. Grupo investigación Esculapio. Docente Postgrado Salud Ocupacional, Universidad Libre-Seccional Cali. Cali, Colombia.

Aceptado para publicación: Septiembre 15 de 2012.

Derechos de copia© Universidad Libre – Seccional Cali (Colombia)

RESUMEN

Introducción:Existe la opinión generalizada de que ante las reformas de salud que se han venido dando en Colombia, la calidad del empleo para los médicos y los trabajadores de la salud se ha desmejorado; sin embrago, no existe una herramienta estandarizada que permita evaluar si tal opinión generalizada corresponde a la realidad.

El objetivo de este trabajo fue evaluar un instrumento de medición de calidad de empleo entre médicos de una IPIS de nivel I.

Metodología:Estudio descriptivo, exploratorio, en 32 médicos generales de un hospital nivel I de Guadalajara de Buga, Colombia. El instrumento de medición se estructuró con base en las 9 dimensiones consideradas por Iglesias et al 2009. Las preguntas para el instrumento se diseñaron con base en la gran encuesta integrada de hogares (DANE, 2009).

Resultados: El índice global de calidad de empleo fue de 40,6%. Las dimensiones con índice más bajo fueron dialogo social (0%) y formación y promoción (4,1%); mientras que las dimensiones con mejor índice fueron: inclusión y acceso al mercado de trabajo (100%) y resultados globales (100%).

Conclusiónes: Según el índice global, la calidad de empleo entre los médicos incluidos en el estudio es precaria (<60%).Este dato es congruente con el índice calculado por la OIT para Colombia.

Palabras clave: Índice Calidad de Empleo, precaria calidad de empleo, IPS nivel I, Médicos generales, dimensiones.

Línea de investigación:Medicina del trabajo.

ABSTRACT

Introduction: There is a general view that before health reforms had taken place in Colombia, the quality of employment for doctors and health workers has deteriorated; however, there is not a standard tool to assess whether such comment view corresponds to reality. The objective of this project was to evaluate an instrument for measuring quality of employment in medical staff.

Methodology: Descriptive, exploratory, in 32 general doctors at a level I hospital in Guadalajara de Buga, Colombia. The instrument to assess work quality was structured based on the 9 dimensions considered by Iglesias et al 2009. Questions in the instrument were designed based on the Large Integrated Household Survey (DANE, 2009) of Colombia.

Results: The overall quality of employment was 40,6%. Dimensions with lowest index were social dialogue (0%) and training and development (4,1%); whereas the dimensions with the highest index were: inclusion and access to the labor market (100%) and overall performance (100%).

Conclusions: According to the overall index, the quality of employment among practitioners in the study is precarious (<60%). The results are consistent with the rate calculated by the ILO in Colombia.

Keywords: Employment Quality Index, precarious employment quality, IPS Level I, general practitioners, dimensions.

Research line: Work medicine.

INTRODUCCIÓN

La implementación de la Ley 100 de 1993, no ha tenido en cuenta los dos factores fundamentales que determinan la calidad para que el servicio de salud funcione con éxito: el profesionalismo y la infraestructura de la información.1 La medicina protege los valores sociales y cuando el profesionalismo médico se debilita, los cimientos mismos de la sociedad pueden flaquear, perturbando la atención de los pacientes generado por la disminución de la calidad de empleo en estos profesionales.

En Colombia, la tasa de desempleo general es del 13% y la tasa de informalidad del 45%.2 Estas tasas no se reducen, por el contrario, van en creciente aumento. Tales indicadores sostenidos durante tantos años sugieren considerar la inadecuada calidad del empleo como uno de los ejes con relación causal, que deben ser tratados al momento de plantear soluciones laborales en Colombia. Sin embargo, existen dificultades prácticas para medir el la calidad de empleo entre el gremio de trabajadores de la salud, dado que las herramientas disponibles no se enfocan específicamente hacia este grupo o consideran demasiadas dimensiones.3

Iglesias et al (2009) en su artículo sobre calidad del empleo y satisfacción laboral en las regiones españolas, con especial referencia a la comunidad de Madrid, identificaron las siguientes 9 dimensiones para valorar las condiciones de vida laboral: satisfacción de los trabajadores, igualdad de género, formación y promoción, salud y seguridad en el trabajo, flexibilidad, organización de la jornada laboral y la vida personal, la inclusión y el acceso al mercado de trabajo, diversidad y no discriminación en el mercado de trabajo, diálogo social y resultados labores globales.3 A nuestro juicio, esta metodología es más apropiada que otras ya disponibles, sobretodo por su enfoque laboral y no tan personal.

El objetivo de este estudio fue determinar el índice de calidad de empleo en un grupo de médicos generales de un hospital nivel I, usando como modelo el estudio de 9 dimensiones de Iglesias et al (2009).3

METODOLOGÍA

Tipo de estudio y población: Estudio descriptivo exploratorio, realizado en un grupo de 32 médicos generales de un Hospital Nivel I de la ciudad de Guadalajara de Buga, Colombia.

Criterios de inclusión y de exclusión: se incluyeron todos los médicos generales de los diferentes servicios del hospital que desearan participar voluntariamente en el estudio. No se excluyeron participantes.

Análisis de calidad de empleo por dimensiones: Iglesias et al (2009) en su trabajo sobre la calidad del empleo y satisfacción laboral en las regiones españolas describieron un total de 9 dimensiones a ser evaluadas, a saber: satisfacción de los trabajadores, igualdad de género, formación y promoción, salud y seguridad en el trabajo, flexibilidad, organización de la jornada laboral y la vida personal, la inclusión y el acceso al mercado de trabajo, diversidad y no discriminación en el mercado de trabajo, diálogo social y resultados labores globales.3

Construcción del instrumento: Las preguntas usadas por Iglesias et al (2009) para evaluar cada dimensión no son de acceso libre, por tanto nos vimos en la necesidad de evaluar las 9 dimensiones con base en preguntas de otro instrumento que las contenía: la Gran Encuesta de Hogares del DANE del año 2009.4 El instrumento se diseñó usando las preguntas relevantes en cada dimensión para el grupo de profesionales a evaluar y referidas solo a los aspectos laborales. Este ejercicio generó un instrumento de 21 preguntas en total.

Índice de Calidad de Empleo: cada pregunta se diseñó para ser respondida de manera dicotómica: si o no. El análisis de cada pregunta correspondió entonces a porcentajes de respuestas positivas o negativas en toda la población analizada. Para cada dimensión se obtuvo un promedio de los porcentajes de respuestas positivas. El índice global se obtiene con un promedio de los porcentajes de respuestas positivas de todas las dimensiones. El punto de corte para definir si el índice general es precario se precisó como menor a 60%, de acuerdo a las recomendaciones de la OIT.5

Manejo y análisis de los datos: Los datos se ingresaron al programa Microsoft® Excel para Windows. Posteriormente fueron exportados al programa SSPS 12.0 A todos los datos se les realizó análisis descriptivo univariado como se describió en la sección anterior.

Aspectos éticos: El consentimiento informado fue firmado por todos los médicos generales que decidieron participar voluntariamente en el estudio. La identidad se protegió mediante codificación. El protocolo de estudio fue avalado por el Comité de Evaluación Ética e Investigativa de la Universidad Libre-Seccional Cali. Igualmente, el comité de revisión científica del hospital dio su visto bueno para la realización del estudio.

RESULTADOS

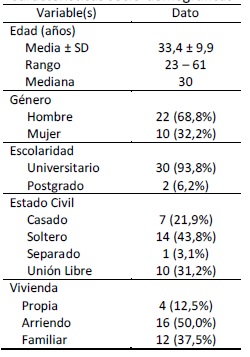

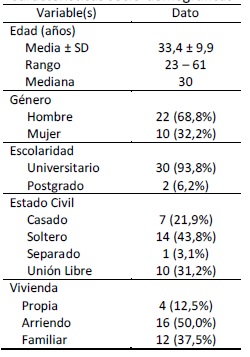

Los participantes en el estudio se ubican en un rango de edad compatible con adulto joven (ver Tabla 1). La mayoría fueron hombres y más del 90% con estudios de nivel superior. Respecto al estado civil, una gran proporción son solteros y viven en vivienda de alquiler o familiar, no propia (ver Tabla 1).

TABLA 1 Características socio-demográficas Variable(s) Dato

La Tabla 2 muestra las dimensiones sobre las cuales se basó el cálculo del índice de calidad de empleo. Para cada dimensión se seleccionaron uso indicadores a partir de los cuáles se obtuvo el promedio de respuestas afirmativas de la calidad empleo y la distribución con cada uno de los indicadores.

TABLA 2 Índice de calidad de empleo según las dimensiones

Con respecto a la dimensión de satisfacción en el trabajo, se encontró que solo el 3,1% están satisfechos con su trabajo y ninguno se encuentra satisfecho con su salario. El índice de calidad de empleo en promedio para esta dimensión fue de 10,2%.

En la dimensión de formación y promoción solo el 6,2% de la población estudiada asiste a cursos de formación y ninguno manifiesta posibilidades de ascenso, obteniendo un índice de calidad en promedio para esta dimensión del 4,1%.

En la dimensión de igualdad de género, los trabajadores no cuentan con un contrato a término indefinido y presentan un ingreso salarial más de tres salarios mínimos vigentes. El promedio de esta dimensión fue del 42,7%.

La dimensión de salud y seguridad arrojó un índice promedio de 53,2%; en el cual es notable que la mayoría de los trabajadores consideran que su trabajo requiere esfuerzo físico y mental. Es de anotar que se encontró una cobertura total en el sistema general de seguridad social en salud.

La dimensión de flexibilidad arrojó un índice promedio de 8,3%, donde aproximadamente el 85% trabaja más de 48 horas semanales, con pocas posibilidad de descanso en la jornada laboral y ninguna flexibilidad horaria.

En la dimensión de Organización de la jornada laboral y la vida personal, aproximadamente el 56% de los trabajadores no tienen que prolongar su jornada laboral y el 75% trabajan los fines de semana. El índice de calidad de empleo parcial fue del 47%.

El dialogo social, representado por la afiliación a asociaciones sindicales, arrojó un índice parcial del 0%.

El promedio general, de cada una de estas dimensiones permitió detectar un Índice Global de Calidad de empleo del 40,6%. Las dimensiones que se encontraron por debajo del índice global fueron dialogo social, formación y promoción, flexibilidad, y satisfacción en el trabajo; mientras que las dimensiones por encima del índice global fueron: igualdad de género, organización de la jornada laboral y la vida personal, salud y seguridad en el trabajo, e inclusión y acceso al mercado de trabajo.

DISCUSIÓN

El índice Global de Calidad de Empleo encontrado por la OIT para Colombia es de 40,3%,5 muy similar al hallado en este estudio (40,6 %); sin embrago, al compararlo con el calculado en el estudio de Quiñonez et al (2008)6 que reporte un índice de calidad de empleo general del 40% para el área metropolitana de la ciudad de Cali, el hallado en este estudio se encuentra por debajo, lo que potencialmente podría indicar una afectación del nivel de vida laboral de los médicos en nuestro país. Según el estudio de Stefano et al (2003) sobre calidad de empleo en Colombia, el índice global es del 40,6%, localizándose así por debajo de la suficiencia (60%)5. Nuestro estudio es congruente con los datos que Stefano reporta para asalariados (37,5%).

La distribución del índice de calidad de empleo por dimensiones permite definir cuáles variables están por encima o por debajo del índice global para Colombia. Con respecto al dialogo social, se evidencia que los médicos no cuentan con un régimen sindical que permita que haya un equilibrio en la relación capital-trabajo. La posibilidad de los médicos generales de acceder a los cursos de formación y ascenso laboral también se ve muy limitado, debido potencialmente a que los ingresos salariales son cada vez más bajos y el modelo de aseguramiento mercantil privilegia la rentabilidad sobre cualquier otra prioridad, originando procesos de desprofesionalización y pérdida de la competitividad de los profesionales. Lo anterior puede confirmarse en variable de capacitación de los médicos en su actividad profesional, la gran mayoría dice que no tienen apoyo en la actualización de conocimientos y señalan que toda actualización corre por su cuenta, mediante recursos propios. La Ley 1164 de 2007 en su artículo 18 determina un plazo de tres años máximo para certificarse mediante la inscripción en el registro único nacional, esto no sólo obliga a que los profesionales de la salud estén actualizados, sino a que las entidades para las cuales laboran se preocupen por mantener su personal debidamente capacitado.7

Hay que anotar que la capacitación y actualización de los profesionales de la salud es determinante en el diagnóstico del paciente y el conocimiento de nuevas enfermedades. Las condiciones salariales y la rentabilidad son preocupación del sistema de salud en los médicos afectando su calidad en el trabajo. La dimensión de la satisfacción del trabajo en el índice metropolitano obtenido el estudio Quiñones et al (2005),6 indicó un comportamiento superior al promedio del resto del país, a pesar de que sea muy subjetiva y dependa de la percepción del trabajador.

Este estudio muestra que la institución en la cual se realizó el estudio cumple con lo estipulado en el artículo 9 del código sustantivo del trabajo y lo dicho en los artículos 157 a 169 de la ley 100 de 1993 que habla de la afiliación al sistema de seguridad social;8 sin embargo, es tan grave el problema de sobrecarga laboral que el 84,4% de los médicos estudiados, trabajan más de 48 horas a la semana. Según el código sustantivo del trabajo en el Capítulo II artículo 161, la duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) horas a la semana.9 Según la Organización Mundial de la Salud, los profesionales médicos son el recurso más importante que tiene el sistema de salud para lograr su eficacia.10 Los médicos influyen de manera significativa en la calidad de vida laboral y en los servicios que ofrecen.

En este estudio se encontró que el ambiente laboral con respecto al género no presenta discriminación, cumpliendo con el convenio No 100 de la OIT del año

Finalmente, aunque la tasa de empleo en este tipo de población no está afectada, si se ve comprometida su calidad. El ingreso laboral promedio de los médicos no se encontró afectado en este estudio, pero en relación con lo manifestado por ASCOFAME en el 2006 donde se evidencia una disminución de la cuarta parte del salario mensual con relación a años anteriores, si está por debajo,12 lo que obliga a los profesionales a tener varios sitios de trabajo sometiéndose a extensas jornadas laborales que terminan afectando la salud, calidad de la vida personal y familiar.

Como conclusión, el índice de calidad de empleo calculado en los médicos generales de un Hospital nivel I de la ciudad de Guadalajara de Buga es del 40,6 %, muy similar al calculado por la OIT para Colombia, lo que nos indica que la población estudiada tiene una precaria calidad de empleo.

Agradecimientos: Los autores agradecen a la Universidad Libre – seccional Cali y al postgrado de Salud Ocupacional en cabeza de su directora Liliana Parra, por brindarnos el apoyo académico necesario para llevar a cabo el presente estudio. Al gerente y a todos los integrantes del estudio donde se realizó este estudio y al Dr Augusto Valderrama por su asesoría en la construcción de este manuscrito. Finalmente, a nuestras familias, por la paciencia, ánimo y amor que nos brindaron.

BIBLIOGRAFÍA

1 Patiño J. F. La atención de la salud en un modelo de aseguramiento comercial. http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail &id_articulo=69299&id_seccion=1277&id_ejemplar=6932&id_revista=96

2 Mora, J. J. et al. El efecto de la educación sobre la calidad del empleo en Colombia. 2011

3 Iglesias C. et al. Calidad del empleo y satisfacción laboral en las regiones españolas. Un estudio con especial referencia a la Comunidad de Madrid. http://www.dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=3667405. Marzo 2009.

4 DANE, La Gran Encuesta integrada de Hogares, http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article &id=121&Itemid=67, Edición 2009

5 Farné S. Estudio sobre la calidad del empleo en Colombia, http://white.oit.org.pe/osra/documentos/farne_dic9.pdf, segunda edición 2003

6 Quiñonez M. El índice de calidad del empleo, una propuesta alternativa aplicada a Colombia, CIDSE-Universidad del Valle 7 El Congreso de Colombia. Ley 1164 de 2007 (octubre 3) diario oficial no. 46.771 de 4 de octubre de 2007 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2007/ley_11 64_2007.html

8 el Congreso de la República de Colombia. Ley 100 de 1993 (diciembre 23) diario oficial no. 41.148 de 23 de diciembre de 1993, http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0100_1993.html

9 Ministerio de Protección Social. Código Sustantivo del Trabajo. http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1539/codigo%20sustantivo%20del %20trabajo%20colombia.pdf

10 Taylor C. Aplicaciones de la investigación sobre el sistema de salud. http://whqlibdoc.who.int/php/WHO_PHP_78_spa.pdf. Organización Mundial de la Salud, 1984.

11 Oficina Internacional del Trabajo. C100 convenio sobre igualdad de remuneración, 1951, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_norm/-declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_107_es.pdf

12 ASCOFAME. Crisis en la Salud Actual http://www.sccot.org.co/bancomedios/documentos%20pdf/Editorial_ Marzo2006.pdf.