FIGURA 1. Valoración cualitativa del nivel de conocimientos en la población evaluada. Valores en porcentaje.

Revista Colombiana de Salud Ocupacional, 2(3), Sep 2012, pp 13-17

Artículo de Investigación Científica o Tecnológica

Conocimientos en Bioseguridad en Estudiantes de la Facultad de Salud de una Universidad Pública del Valle del Cauca

BIOSAFETY KNOWLEDGE IN STUDENTS OF A FACULTY OF HEALTH OF A STATE UNIVERSITY IN COLOMBIA.

Nazly Larrahondo-Moreno;1 Luz Mora-Noreña;2 María Rodríguez-Rengifo;3 Mercedes Salcedo-Cifuentes.4

1 Fisioterapeuta, Escuela Nacional del Deporte. MSc Salud Ocupacional, Universidad Libre-Seccional Cali. Cali, Colombia. naz0622@gmail.com

2 Profesional en Salud Ocupacional, Universidad del Quindío. MSc Salud Ocupacional, Universidad Libre–Seccional Cali. Cali, Colombia.

3 Fisioterapeuta, Fundación Universitaria María Cano. MSc Salud Ocupacional, Universidad Libre-Seccional Cali. Cali, Colombia.

4 Docente Asociada, Facultad de Salud, Universidad del Valle. Especialista

Administración Total de la Calidad. MSc Epidemiología. PhD Ciencias Biomédicas. Universidad del Valle.

Aceptado para publicación: Septiembre 2012.

Derechos de copia© Universidad Libre – Seccional Cali (Colombia).

RESUMEN

Introducción: Los conocimientos en bioseguridad son determinantes al momento de conocer las causas de accidente biológico

en los profesionales de la salud. Estos se adquieren durante la formación

universitaria de pregrado.

El objetivo de este estudio fue evaluar los

conocimientos en bioseguridad de los estudiantes de la Facultad de Salud

de una universidad pública del suroccidente colombiano.

Metodología: Estudio descriptivo de corte transversal, realizado en 223 estudiantes a

punto de iniciar práctica clínica de 8 programas de pregrado de la Facultad de Salud de una universidad pública de Cali, Colombia. Se usó un

instrumento estructurado, autoadministrado, que consideró variables

socio-demográficas y de conocimiento en riesgo biológico y bioseguridad.

Se evaluó la consistencia interna del constructo a través del índice de

Alpha de Cronbach. El nivel de conocimientos se calificó como Alto, Medio

y Bajo. Se calcularon las proporciones de las variables categóricas y su

comparación se realizó con la prueba de Chi cuadrado y en las variables

numéricas continuas la prueba T de Student, considerando α=0,05. Los

datos se procesaron en el software SPSS vs 20.

Resultados: El 70% de la

muestra fueron mujeres. Los programas de pregrado con mayor

representación fueron Medicina y Cirugía (25,1%), Odontología (16,1%) y

Atención Pre-hospitalaria (11,9%). Los estudiantes del programa

académico que más bajo nivel de conocimientos presentaron eran de

rehabilitación humana (55 y 75%). El grupo de estudiantes con el que más

alto nivel de conocimiento fue Odontología (14%) seguido por Medicina

(9%). En general el 64,3% de los estudiantes se encuentra en el nivel de

conocimiento medio.

Conclusiones: Existen diferencias en el nivel de

conocimiento sobre bioseguridad en los estudiantes evaluados, siendo los

estudiantes de odontología quienes conocen mejor las medidas de

bioseguridad.

Palabras clave: Bioseguridad, Riesgo Biológico, Conocimientos.

Línea de investigación: Promoción de entornos saludables y prevención de riesgos laborales.

ABSTRACT

Introduction: Knowledge in biosafety is

crucial to know when trying to know causes of biological accidents in

health professionals. Such knowledge is acquired during undergraduate

university education.

The aim of this study was to assess the knowledge

about biosafety of students of the Faculty of Health at a State University in

southwestern Colombia.

Methodology: descriptive, cross sectional study,

conducted on 223 students about to enter to clinical practices in eight

undergraduate programs of the Faculty of Health at a State University in

Cali, Colombia. We used a structured instrument, self-administered, which

considered socio-demographic variables and knowledge in biohazard and

biosafety. We assessed the internal consistency of the construct through

Cronbach's Alpha coefficient. The level of knowledge was rated as High,

Medium, or Low. Proportions were calculated for categorical variables and

comparison was made with the chi-square test. Continuous numeric

variables were treated with Student t test. Both cases considering α = 0.05.

The data were processed using the software SPSS vs 20.

Results: Seventy

percent (70%) of sample were women. Undergraduate programs with

majorities representing were medicine and surgery (25,1%), dentistry

(16,1%), and pre-hospital care (11,9%). The lowest level of knowledge was

detected in human rehabilitation programs (55 and 75%). The highest level

of knowledge was detected in Dentistry (14%), followed by Medicine (9%).

Overall, 64,3% of students are in medium knowledge level.

Conclusions:

There are differences in the level of knowledge about biosafety in the

assessed students, being Dentistry students who know better the biosafety

measures.

Keywords: Biosafety, Biohazard, Knowledge.

Research line: Promoting healthy environments and risk prevention.

INTRODUCCIóN

Los conocimientos se definen como el conjunto de datos, hechos y principios que se adquieren y retienen a lo largo de la vida como resultado de la experiencia y aprendizaje del sujeto y se caracterizan por ser un proceso activo. 1

Las medidas que deben conocer todos los profesionales de la salud en materia de bioseguridad, son un componente de vital importancia en la calidad de atención y seguridad del paciente y debe verse como una doctrina encaminada a lograr la disminución de actitudes y conductas riesgosas en este grupo de profesionales.2

Además, a través de este conocimiento se pueden seleccionar o establecer normas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgos en el entorno.2 El tema toma relevancia en los futuros profesionales de la salud, en donde estudios internacionales,1,3,4,5 y nacionales,6, 7, 8, 9, 10 demuestran el alto porcentaje de accidentes que sufren los profesionales de la salud durante su quehacer profesional.

Según estudios realizados, el riesgo de accidente e infección, es reconocido como uno de los riesgos ocupacionales más importantes en las personas que prestan sus servicios en el campo de la salud. De ahí la importancia de un entrenamiento adecuado y de los conocimientos en bioseguridad durante la formación universitaria.

Algunos estudios internacionales de accidente por riesgo biológico realizados en estudiantes de facultades de Salud, incluyendo programas de medicina, odontología, enfermería y similares, reportan prevalencias que van desde 1% hasta el 24%.1, 3-5 La causa de estos accidentes más frecuente (38% - 78%) es la lesión con objeto cortopunzante.1 Estudios similares a nivel nacional han reportado prevalencias de accidentes por riesgo biológico que van desde el 6% hasta el 32%. con mayor prevalencia entre estudiantes de pregrado en medicina que entre residentes de las especialidades médico-quirúrgicas. Siendo de nuevo la lesión por objeto cortopunzante la causa más frecuente.7-10 Los estudiantes que están a punto de entrar a prácticas clínicas son personas que ya han alcanzado una etapa en su ciclo vital humano en donde la identidad, responsabilidad y actitud están bien definidas, los valores y los conceptos se han ido adaptando a los cambios de la vida y a su quehacer diario y futuro profesional. Cuando ellos salen hacer sus prácticas clínicas desarrollan diversas actividades en los diferentes niveles de atención orientadas a proteger la salud del individuo, la salud de ellos y la de la comunidad en general a través de las buenas prácticas de bioseguridad que llevan a cabo en cada una de sus intervenciones como son el lavado de las manos, el uso de barreras protectoras, medidas de aislamiento, entre otras, para así disminuir el riesgo de adquirir y difundir enfermedades nosocomiales. 11 Como futuros trabadores de la salud, deben desempeñar un rol importante en el cumplimiento de protocolos de bioseguridad durante la atención a un usuario del servicio de salud, donde el “saber hacer” involucra el conocimiento de la globalidad de todos los contenidos de las normas de bioseguridad, para así contribuir a controlar la incidencia y la sostenibilidad de enfermedades que afectan a la población y al trabajador de la salud. De ahí la importancia de los programas de vigilancia de las Buenas Prácticas en Bioseguridad que pasan por un principio esencial “no me contagio, no contagio” y permiten no solo, no cometer errores durante el proceso de atención a un paciente, sino también sufrir menos accidentes en un quehacer de tan alto riesgo biológico así como minimizar las consecuencias. 12

El propósito de este trabajo fue evaluar los conocimientos en bioseguridad de los estudiantes de ocho programas de la facultad de salud de una Universidad pública del suroccidente colombiano quienes por su nivel de formación ya se encuentran listos para iniciar sus prácticas clínicas.

METODOLOGÍA

Tipo de estudio, población y muestra: estudio descriptivo de corte transversal realizado en 223 de los 277 estudiantes de la facultad de salud de una Universidad pública del suroccidente colombiano.

Criterios de inclusión y exclusión:se incluyeron estudiantes regulares: matriculado académico y financieramente en la universidad, mayores de edad de los semestres previos al ingreso a la práctica clínica, que corresponde a: 4º semestre para Enfermería, Tecnología en Atención Pre-hospitalaria, 5º semestre para Fonoaudiología, Odontología y Fisioterapia 7º semestre para Medicina, Bacteriología y 8º para Terapia Ocupacional. Se excluyeron aquellos que ya tuviesen experiencia práctica, estudiantes de otras instituciones en pasantía, los menores de edad y quienes se negaron a ser parte del estudio.

Recolección de datos:Los datos se recolectaron entre Noviembre de 2011 y Marzo de 2012 utilizando un instrumento de auto-administrado, previamente implementado en otros estudios. 13, 14 conformado por 15 preguntas que daban cuenta de características socio-demográficas y conocimientos en bioseguridad: riesgo biológico, medidas de bioseguridad, precauciones universales y elementos de protección personal. 11

Valoración cualitativa de los conocimientos:La valoración final de los conocimientos se categorizó como alto, medio o bajo, con base en la ecuación de Stanone (Mejor conocida como Stanine o STAT NINE) 15, en la que la curva normal se categoriza en 9 sectores. Para efectos de esta evaluación cualquier sector por debajo de 0,75 desviaciones estándar se consideró bajo y cualquier sector por encima de 0,75 desviaciones estándar se consideró alto. Por defecto, entre -0,75 y +0,75 se consideró medio.

Manejo y análisis de los datos:Lo datos fueron digitados inicialmente en bases de datos construidas en el programa Microsoft®Excel y posteriormente fueron exportados al paquete estadístico SPSS v20 (IBM New York USA). Previo al análisis estadístico de los datos se revaloró la consistencia interna de las respuestas al cuestionario de conocimiento a través del índice de Alpha de Cronbach y la correlación total corregida para evaluar el poder de discriminación de las preguntas del constructo. Posteriormente, se realizó la estadística descriptiva. Para comparar las variables categóricas se utilizó la prueba de Chi2 y en las variables numéricas continuas la prueba T de student. Se consideró diferencia estadísticamente significativa un p<0,05.

Aspectos éticos:La investigación cumplió con los principios de la declaración de Helsinki y las normas descritas en la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de la República de Colombia. La propuesta de investigación fue avalada por el Comité de Ética Humana da la Universidad Libre-Seccional Cali y además por el de la Institución Universitaria donde se llevó a cabo. Todos los participantes firmaron consentimiento informado y su identidad se protegió mediante codificación.

RESULTADOS

La evaluación del instrumento arrojó un índice Alpha de Cronbach de 0,59 y la correlación total corregida mostró índices entre 0,553 y 0,586. Estos resultados confirman la confiabilidad del instrumento para medir el nivel conocimiento en bioseguridad de la muestra en estudio.

Se repartieron 277 encuestas, recuperándose 223, lo cual correspondió a un porcentaje de respuesta del 80,5%. La participación de los estudiantes de los ocho programas académicos involucrados en el estudio se distribuyó así: Medicina (56), Odontología (36), Atención Pre-hospitalaria (30), Terapia Ocupacional y Enfermería (30 cada uno), Fonoaudiología (22), Fisioterapia (18) y Bacteriología (13). El 70,0% de los participantes fueron mujeres (P<0.05) con un promedio de edad de 21,4±2,3 años y un rango de 18 a 38 años.

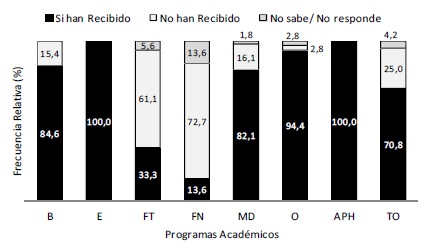

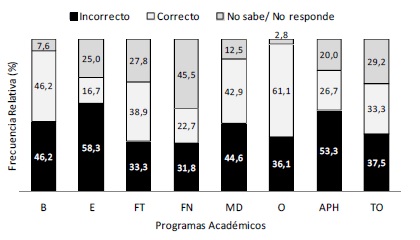

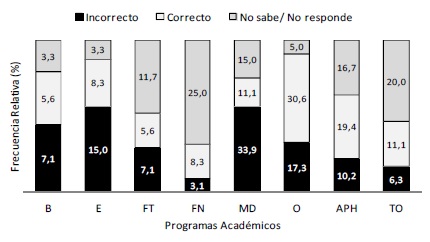

Del total de estudiantes encuestados, la gran mayoría alcanzó un nivel medio de conocimientos en bioseguridad (ver Figura 1). En cerca del 30% de la población en estudio se detectó un nivel de conocimientos bajo, siendo Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y Fisioterapia los programas de más bajo nivel con 26%, 18% y 16%, respectivamente. Solo el 8% presentó una calificación alta y a este nivel predominaron los programas de Odontología y Medicina con 28% cada uno (ver Figura 2).

FIGURA 1. Valoración cualitativa del nivel de conocimientos en la población

evaluada. Valores en porcentaje.

FIGURA 2.Nivel de conocimiento general entre los estudiantes de los 8 programas académicos. El 100% de cada nivel (bajo, medio o alto) se representa en proporción a cada programa. B: Bacteriología; E: Enfermería; FT: Fisioterapia; FN: Fonoaudiología; MD: Medicina; O: Odontología; APH: Atención pre-hospitalaria; TO: Terapia ocupacional.

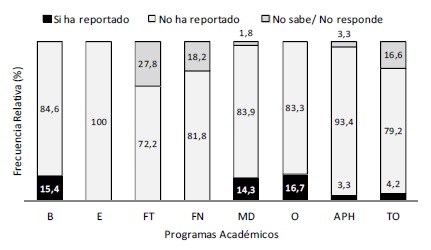

El 77% de los encuestados refirió haber recibido formación teórica o práctica en la universidad acerca de bioseguridad o riesgo biológico. Solo el 20% refirió no haber recibido tal formación y el 3% no logró responder adecuadamente esta pregunta (ver Figura 3).

FIGURA 3. Distribución del antecedente de formación en Riesgo Biológico según programa académico. B: Bacteriología; E: Enfermería; FT: Fisioterapia; FN: Fonoaudiología; MD: Medicina; O: Odontología; APH: Atención pre-hospitalaria; TO: Terapia ocupacional

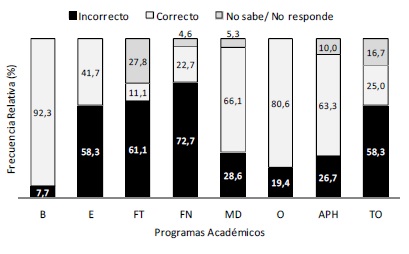

El 8% de los estudiantes refirió haber tenido accidentes por exposición al riesgo biológico durante sus prácticas formativas. La frecuencia más alta de accidentes la reportaron los estudiantes del programa de Odontología (16,6%), seguidos por los de Bacteriología (15,4%) y Medicina (14,2%) (ver Figura 4).

FIGURA 4. Distribución del auto-reporte de exposición al riesgo biológico según programa académico. B: Bacteriología; E: Enfermería; FT: Fisioterapia; FN: Fonoaudiología; MD: Medicina; O: Odontología; APH:Atención pre-hospitalaria; TO: Terapia ocupacional

Al indagar por el conocimiento sobre mecanismos de bioseguridad y medios de desinfección, el 58% (120/207) de los 207 estudiantes que dieron respuesta a la pregunta no tienen claridad frente al concepto de desinfección; sin embargo, más del 80% de los encuestados de los programas de Bacteriología y Odontología respondieron en forma correcta a las preguntas de mecanismos o estrategias para la mitigación del riesgo biológico. Le siguieron en su orden los estudiantes de Medicina y Tecnología en Atención Pre-hospitalaria y por último los estudiantes del área de Rehabilitación Humana (ver Figura 5).

FIGURA 5. Distribución de la respuesta a la pregunta, La desinfección es la total eliminación de microorganismos? B: Bacteriología; E: Enfermería; FT: Fisioterapia; FN: Fonoaudiología; MD: Medicina; O: Odontología; APH: Atención pre-hospitalaria; TO: Terapia ocupacional.

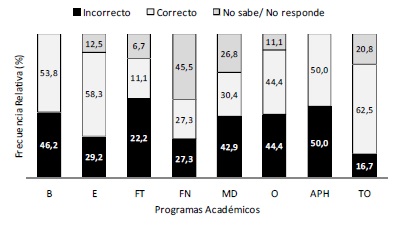

En el mismo orden de ideas, al indagar por el conocimiento que tienen frente al manejo del guardián para los elementos corto-punzantes, se encontró que un alto porcentaje 37% (82/223) de los estudiantes respondieron de forma incorrecta. Los programas académicos con la mayor proporción de desconocimiento frente al correcto manejo del guardián fueron: Atención Pre-hospitalaria (50%), Bacteriología (46%) y Medicina y Cirugía (43%) (ver Figura 6).

FIGURA 6. Distribución de la respuesta a la pregunta: El recipiente donde se desechan los elementos corto-punzantes debe ser cambiado cuando este se llena hasta su totalidad? B: Bacteriología; E: Enfermería; FT: Fisioterapia; FN: Fonoaudiología; MD: Medicina; O: Odontología; APH: Atención prehospitalaria; TO: Terapia ocupacional.

La mayoría de los estudiantes son conscientes de que la exposición a agentes biológicos pueden causar daño en la salud del profesional, sin embargo más del 50% no considera que líquidos como el sinovial, pleural, cefalorraquídeos y leche materna sean potencialmente infectantes (ver Figura 7).

FIGURA 7.Distribución de la respuesta a la pregunta: Algunos de los líquidos potencialmente infectantes son: liquido sinovial, pleural, cefalorraquídeos y leche materna? B: Bacteriología; E: Enfermería; FT: Fisioterapia; FN: Fonoaudiología; MD: Medicina; O: Odontología; APH: Atención prehospitalaria; TO: Terapia ocupacional.

La situación anterior se repite cuando se indaga sobre el potencial de un cadáver como fuente de contagio por agentes biológicos. Casi el 30% no sabe o no responde y en promedio 35% no contestó correctamente la pregunta. Además, el 50% de los estudiantes de Fisioterapia y el 62,5% de los de Terapia Ocupacional no consideran un cadáver como fuente de contagio por agentes biológicos.

Solo el 73% de los encuestados respondió la pregunta: ¿Se debe excluir a las personas en tratamiento de inmunodepresores a trabajar en áreas de alto riesgo biológico? De estos, el 78% respondió de manera incorrecta la pregunta, sobresaliendo entre ellos los programas de Medicina y Cirugía y Enfermería (ver Figura 8). Respecto a aquellos que no respondieron o no saben, la mayor frecuencia se presentó en los programas de Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y Atención Prehospitalaria. El programa académico con mayor proporción de respuesta correcta fue Odontología a (ver Figura 8).

FIGURA 8. Distribución de la respuesta a la pregunta: Se debe excluir a las personas en tratamiento de inmunodepresores a trabajar en áreas de alto riesgo biológico?.B: Bacteriología; E: Enfermería; FT: Fisioterapia; FN: Fonoaudiología; MD: Medicina; O: Odontología; APH: Atención prehospitalaria; TO: Terapia ocupacional.

La valoración final del nivel de conocimiento según la escala ordinal de Stanone mostró que del total de estudiantes encuestados, la gran mayoría alcanzó un nivel medio de conocimientos en bioseguridad.

DISCUSIÓN

Los resultados mostraron que el nivel de conocimiento se encuentra en un nivel medio, seguido por una proporción con un nivel bajo, y finalmente un pequeño porcentaje presentó un nivel de conocimiento alto. Los conocimientos en bioseguridad de los estudiantes de la facultad de salud de la universidad de donde se extrajo la muestra, obtuvieron resultados similares a los hallados en otros estudios.16, 17

Estos resultados merecen especial atención para la institución universitaria puesto que son estudiantes en formación próximos a salir a realizar prácticas en servicios de salud, que han contado con la formación y diferentes espejos durante su formación dados por estudiantes ya en prácticas, docentes y auxiliares de docencia, contexto en el cual podría haber una deficiente aplicación o bajo conocimiento en medidas y estrategias en bioseguridad.13, 18 Valdría la pena indagar al respecto. Es importante resaltar que el conocimiento es el elemento más importante que posee un individuo para la percepción del riesgo y le ayuda a proteger su salud y de esta condición no están exentos los futuros trabajadores de la salud.

Una recomendación en este sentido sería la iniciación de campañas, tendientes a la sensibilización del conocimiento de las normas de bioseguridad no solo para estudiantes sino también para el personal docente y no docente que apoya el desarrollo de las prácticas formativas.

Los resultados de este estudio relacionados con conceptos y prácticas muy usadas en la prevención como la desinfección y el buen uso del guardián fueron semejantes a los de Valverde13 y Mueses14 quienes encontraron que los estudiantes no tienen claridad en el concepto de desinfección y hacen un mal uso del guardián.

La necesidad de capacitar al personal de la salud expuesto a riesgo, en general, ha sido comprobada en otros estudios.10, 19 en donde se establece que es importante crear estrategias que mejoren los conocimientos y se reduzca el número de accidentes biológicos de manera sistemática.

De igual forma se evidenció un nivel de conocimiento bajo en temas relacionados con requisitos para trabajar en áreas de alto riesgo biológico y uso adecuado del recipiente de recolección de elementos corto-punzantes. Los resultados obtenidos coinciden con investigaciones similares realizadas en estudiantes de Medicina en Venezuela20 y con estudiantes del Perú,6 estudios en donde se concluyó que los conocimientos adquiridos sobre bioseguridad durante el pregrado no son suficientes, por lo que el grupo de investigadores recomendaron revisar los curriculum para mejorar la formación sobre el tema dada su importancia no solo durante las prácticas formativas sino también en su quehacer como profesional.

En conclusión, se evidencia la necesidad de fortalecer el conocimiento acerca del alcance que tienen las normas de Bioseguridad, realizando énfasis en que no sólo afectan al profesional de la salud, sino también, al paciente, a la comunidad y al ambiente. Los alumnos deben percibir la Bioseguridad como medidas que deben aplicarse antes, durante y después de la atención al paciente, y no solo limitarla al segundo momento, es decir “durante la atención al paciente”, pero esta actitud solo la lograran cuando empiecen a ser educados en el tema, vean los espejos en sus formadores y sean sensibilizados al respecto.19, 20

Los resultados del estudio muestran la necesidad de fortalecer la implementación a nivel institucional de una propuesta educativa transversal con temas dentro de una asignatura que proporcione aspectos claros en bioseguridad y/o riesgo biológico a los futuros profesionales de la salud, previniendo así la ocurrencia de accidentes en su quehacer profesional, así como seguir las recomendaciones hechas por otros estudios en Colombia en los cuales concluyen que es necesario establecer protocolos de manejo interinstitucional con acciones y responsabilidades institucionales claramente definidas.

Agradecimientos: Las autoras agradecen a la Universidad Libre Facultad de Salud por la oportunidad de formarnos, A la Universidad Publica Facultad de Salud por acceder a participar en el proyecto y a los estudiantes que aceptaron participar en el estudio.

REFERENCIAS

1 Mayorca A. Conocimientos, actitudes y prácticas de medidas de bioseguridad, en la canalización de vía venosa periférica que realizan las internas de enfermería: UNMSM, Lima, Perú 2009.

2 Rodríguez O, Aguilera A C, Barbé A, Delgado N. Intervención educativa sobre bioseguridad en trabajadores de la Salud. AMC 2010 .

3 Fica A, Jemenao I, Ruiz G, Larrondo M, Hurtado C, MuñozG. Accidentes de riesgo biológico entre estudiantes de carreras de la salud: Cinco años de experiencia. Rev. chil. infectol. vol 27, paginas 34-39. 2010.

4 Osborn EH, Papadakis MA, Gerberding JL. Occupational exposures to body fluids among medical students: a seven year longitudinal study. Ann InternMed Vol 130, paginas 45-51. 1999.

5 Antunes D, Vergara C, Díaz A, Murta Z. Accidentes con Material Biológico entre Estudiantes Universitarios de Odontología. Rev.clínmed fam. vol 4, paginas 19-24. 2011.

6 Flores C, Cuba S. Conocimientos sobre bioseguridad en estudiantes de medicina de una universidad peruana. RevMedHered vol 16 paginas 254-259. 2005.

7 Galindo E, Ruiz C, Sánchez N, Cabal V, Pardo M, Roselli M, Cardona R. Caracterización del accidente con riesgo biológico en estudiantes de pregrado en facultades de salud en una institución de educación superior de Bogotá. Rev. Colombiana de Enfermería Vol 6. 2009-2010.

8 Herrera AC, Gómez R. Accidentes por riesgos biológicos en estudiantes de medicina y médicos internos de la Universidad Tecnológica de Pereira. RevMed Risaralda. Vol 9. Pereira, Colombia 2003.

9 Díaz LA, Cadena L del P. Accidentes biológicos entre estudiantes de medicina: el caso de la UNAB. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Revista Medunab vol 4. 2001.

10 Tapias LF, TorresS, Tapias L,Santamaría S, Valencia L, Orozco L. Accidentes biológicos en médicos residentes de Bucaramanga, rev.colomb. cir. vol.25. Colombia 2010.

11 Ministerio de salud pública y asistencia social. Guía de medidas universales de bioseguridad. El Salvador 2004.

12 Agudelo CR, Rendón OI, Palacio VJ. Gestión integral de residuos sólidos peligrosos y cumplimiento de normas de bioseguridad en laboratorios de tanatopraxia, RevFacNac Salud Pública vol 21 paginas 43-53. Medellín 2001.

13 Valverde E, Ledesma B, conocimientos actitudes y prácticas de docentes, estudiantes y operarios sobre bioseguridad en los laboratorios clínico y de microbiología, Cali. Colombia. Universidad Libre 2007.

14 Mueses J, Salcedo J. Evaluación de los conocimientos y actitudes de los trabajadores sobre el riesgo biológico y medidas de bioseguridad en la morgue del Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias forenses de Cali Colombia. Universidad Libre 2007.

15 Autor desconocido. El uso más antiguo reportado se le atribuye a la fuerza aérea del ejecito de los Estado Unidos en 1943.

16 Pinilla M, Villafañe L, Castillo, D, Solís Y, Carpintero Y, Cueto V. Nivel de conocimiento sobre bioseguridad en estudiantes del programa de bacteriología de la corporación universitaria Rafael Núñez, Rev.ciencia y salud virtual Vol. 3 No. 1, pp. 51-56. Cartagena 2010.

17 Calderón C, Valoración de los conocimientos y prácticas sobre riesgos biológicos en una población universitaria del ámbito de las ciencias de la salud 2011.

18 Valiente C. conocimiento y percepción del riesgo de las infecciones de transmisión sexual en profesores generales integrales 2006-2007.

19 Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Exposición a la sangre: lo que deben saber los trabajadores de la salud. Atlanta 2005.

20 Rodríguez L, Rivero M, Solana L, Pérez K. ivel de conocimientos y actitud ante el cumplimiento de la bioseguridad en estomatólogos. Revista de Ciencias Médicas La Habana. Vol 18. 2012