Introducción

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2015) señala que el cambio climático es la “variación del estado del clima que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente decenios o períodos más largos” (p. 129). Adicionalmente, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, 1992) lo define como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables” (p. 3).

Es así como, en los últimos cien años, el clima global ha experimentado importantes cambios reflejados en la intensidad y la frecuencia de los eventos extremos, como altas temperaturas, olas de calor, inundaciones y sequías, causando un gran impacto en los ecosistemas y la sociedad económica actual (Feng y Chao, 2020).

Sobre las alteraciones que produce el cambio climático, estas se han dado en varios niveles, según lo plantean algunos trabajos de investigación. A nivel demográfico, se ve un aumento de los flujos migratorios, como ha venido ocurriendo, por ejemplo, en países del medio oriente, debido a la degradación ambiental de las ciudades (Khavarian-Garmsir et al., 2019).

A otros niveles, también se han dado cambios, como por ejemplo los que han ocurrido en Europa, en donde se han replanteado el desarrollo y el funcionamiento de las redes de transporte ferroviario, las cuales se han vuelto riesgosas para los usuarios por los cambios en la temperatura (Sanchis et al., 2020). A nivel de infraestructura, se han producido modificaciones en las unidades habitacionales de las personas en función del abastecimiento energético (Guarda et al., 2020). Hasta la cultura se ha visto afectada por la modificación en los ecosistemas, lo que ha suscitado cambios en “(…) los medios de vida tradicionales basados en la naturaleza” (Markkula et al., 2019, p. 1070).

Dada la importancia que reviste el cambio climático como fenómeno con efectos mundiales, se han conformado grupos de expertos (IPCC, 2015), se han establecido protocolos como el de Kyoto (Duque et al., 2016) o acuerdos como el de Paris (Tost et al., 2020). Todos estos donde los gobiernos se comprometen a cumplir estándares o a hacer contribuciones para mitigar los efectos del cambio climático con acciones tales como impulsar la transformación energética o estimular la innovación de los procesos productivos (Cárdenas et al., 2016; Arias-Gaviria et al., 2017; Osorio et al., 2016a; Vargas et al., 2016; González-Salazar et al., 2016), sin embargo, muchos de estos compromisos aún no se han materializado (Tonmoy et al., 2018).

El cambio climático, en resumen, suscita modificaciones en la mayoría de las acciones que deberán emprenden los gobiernos, las empresas y la sociedad en general, con el fin de mitigar los efectos adversos que produce dicho fenómeno. Las organizaciones gubernamentales han realizado diversos estudios destinados a comprender las implicaciones del cambio climático para sus comunidades, pero han sido pocas las acciones que han emprendido para la mitigación este fenómeno (Tonmoy et al., 2018).

Debido a diversos eventos climáticos extremos en años recientes, empresas de diversos sectores han registrado pérdidas económicas a nivel mundial. Adicionalmente, las compañías están siendo demandadas por su responsabilidad en el daño climático actual (Billette de Villemeur y Leroux, 2019). Es por ello que los empresarios no son ajenos a la realidad que vive el planeta y a los efectos sobre la sociedad que el cambio climático plantea.

Adicionalmente, el papel de la sociedad para abordar y mitigar activamente el cambio climático ha sido de vital importancia, puesto que dicho fenómeno se enmarca como intangible, global e ilimitado en el tiempo. De ello se reconoce la relevancia de la sociedad en la mitigación regional y la adaptación al cambio climático, porque de un trabajo conjunto y coordinado entre las partes que conforman una colectividad humana, emanan las soluciones para un fenómeno como este (de Guttry et al., 2019).

Dado todo lo anterior, el objetivo de esta investigación es analizar mediante bibliometría los artículos publicados por instituciones académicas y/o gubernamentales, públicas y/o privadas colombianas referentes al cambio climático, y extraer las propuestas para abordar esta problemática en el país.

Para cumplir con el objetivo propuesto, este documento cuenta con cuatro secciones, que inicia con la presente introducción. En la segunda sección se describen los materiales y métodos usados para cumplir con el objetivo de esta investigación. En la tercera sección, se presentan los resultados y una discusión de estos, y, en la cuarta sección, se mencionan algunas conclusiones derivadas del desarrollo de este trabajo.

Materiales y métodos

Esta investigación es de tipo cuantitativo, lo que la enmarca dentro de la postura epistemológica positivista (Seguel et al., 2012). Además, es un estudio descriptivo, porque según Bernal (2010) se “reseña las características o los rasgos de la situación o del fenómeno objeto de estudio” (p. 122), que en este caso tiene que ver con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13, que trata sobre el cambio climático y sus efectos.

Además, esta investigación está basada en un análisis bibliométrico usando el software VOSviewer, el cual es de libre acceso. Se obtuvo una muestra de 487 artículos publicados entre 2016 y 2018 en la base de datos Elsevier, de los cuales se obtuvieron métricas para autores, revistas, metadatos y propuestas para el cambio climático en Colombia, y se extrajeron algunas propuestas relevantes para abordar este fenómeno en Colombia. Los artículos se recopilaron con la herramienta para análisis de producción académica SciVal de Elsevier.

Resultados

Estadísticas generales y análisis de resúmenes

a. Publicaciones por país-origen de autor

El número de publicaciones académicas por país-origen de autor refleja la tendencia investigativa y el interés académico que se le presta al cambio climático, tanto por los académicos, como por los profesionales de distintas disciplinas (Zhou et al., 2018). Para el presente estudio se tomaron 487 artículos de aproximadamente 60 instituciones colombianas dentro de los cuales había autores de diferentes países, de esta manera, en la Tabla 1 se puede observar la relación entre el número de autores por país, que participaron en las publicaciones académicas (se tomaron los 10 países con mayor número de autores). Adicionalmente, Suramérica concentra el 42% de las publicaciones por país-origen de autor, seguido de Europa con el 28% y Norte América con el 14%.

Tabla 1

Artículos publicados por país-origen de autor

Por lo anterior, cabe resaltar que según Duque et al. (2017) es importante impulsar la generación de conocimiento y su aplicabilidad entorno al cambio climático en los países en desarrollo como los suramericanos, debido al potencial de su biodiversidad y al bajo costo económico que implica esto, comparado con el costo que implicaría cambiar por completo las industrias de los países desarrollados.

b. Publicaciones por revista

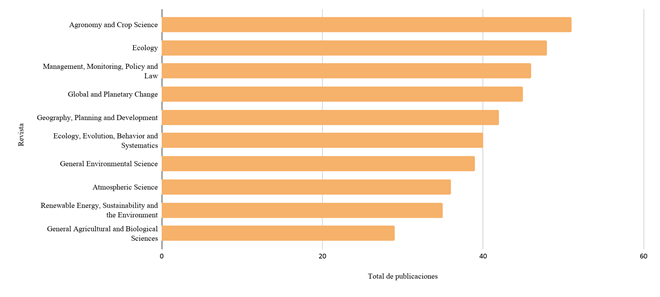

Los artículos analizados fueron publicados en 146 revistas que abordan el cambio climático desde diferentes disciplinas del conocimiento. En la Figura 1 se indican las diez revistas con mayor número de publicaciones. Adicionalmente, estas concentran el 37% de las publicaciones hechas entre 2016 y 2018 respecto del total consultado. La revista Agronomy and Crop Science fue la más productiva, lo cual se relaciona con las propuestas de los investigadores para afrontar el cambio climático desde la perspectiva de agricultura climáticamente inteligente, como se mencionará más adelante.

c. Principales subtemas relacionados con el cambio climático

La identificación de los subtemas tratados en el campo del cambio climático reflejan aspectos puntuales de preocupación que han tenido los académicos (Zhou et al., 2018), que para este caso, hacen un llamado en primer lugar al replanteamiento de los modelos de cultivos y la agricultura, y en segundo lugar a la adaptación a los cambios que plantea un planeta con altos niveles de contaminación, recursos hídricos escasos, pérdida de la biodiversidad, sobreexplotación de recursos no renovables, entre otros (Shaffril et al., 2018). Los principales subtemas se listan en la Tabla 2, siendo los modelos de cultivos, la agricultura y la adaptación los más usados en 22, 12 y 11 artículos diferentes respectivamente.

d. Cantidad de autores por institución

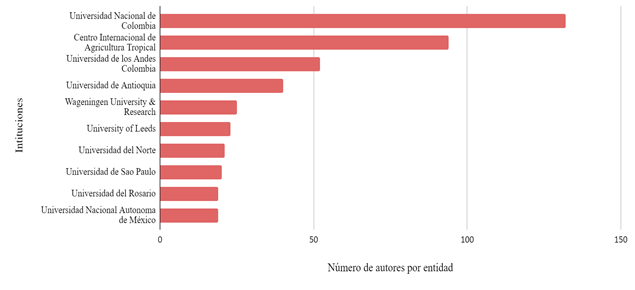

Dentro de las instituciones productoras de artículos científicos sobre cambio climático, se encontraron universidades públicas y privadas, laboratorios, consejos y centros de investigación adscritos al orden gubernamental de diferentes países, entre otros. Adicionalmente, se encontró que 2.253 autores de 487 artículos pertenecientes a 752 entidades diferentes, investigaron e hicieron aportes al fenómeno que representa el cambio climático durante los años 2016 a 2018. En la Figura 2, se presentan las 10 instituciones o entidades con mayor número de autores, indicando el fuerte intereses por abordar el cambio climático y el respaldo brindado a sus investigadores (Wang et al., 2018).

e. Análisis de resúmenes

El resumen en un artículo académico contiene aspectos que el autor considera relevantes destacar, en él se encuentra el contenido clave del documento. El análisis de ocurrencia de las palabras dentro de los resúmenes permite identificar la tendencia investigativa sobre un tema determinado y las propuestas o estrategias para abordarlo (Wang et al., 2018; Garg y Kumar, 2018). Para el presente estudio se seleccionaron las 10 palabras con una ocurrencia mayor a 45 veces, presentes en los resúmenes de los 487 artículos consultados.

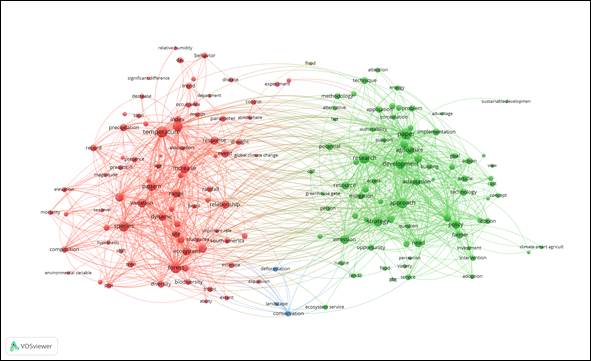

Aunado a lo anterior, para el análisis de ocurrencia se tomaron las dos agrupaciones más grandes de palabras hechas por el software. El mapa de concurrencia de palabras se presenta en la Figura 3. Cada palabra se encuentra dentro de un circulo, cuyo diámetro y tamaño representan el número de enlaces entre palabras: cuanto más grande es el tamaño del círculo, más conexiones tiene entre palabras y entre mayor proximidad de los círculos, mayor es el grado de relación entre las mismas (Wang et al., 2018).

Figura 3

Mapa de concurrencia de palabras entorno al Cambio Climático. Fuente: elaboración propia en VOSviewer.

Como se puede ver en la Figura 3, dentro de las palabras con mayor ocurrencia de la agrupación de color rojo se encuentran temperatura, especies, bosques, periodo y variación. En la agrupación de color verde se encuentran palabras tales como “investigación”, “desarrollo”, “estrategia”, “emisión”, “política” y “agricultura”. Esto indica que, dado el cambio en la temperatura global, los investigadores han prestado principal atención a las alteraciones en las especies vegetales, llevándolos a sugerir estrategias o cambios en políticas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, sin dejar de lado la importancia de hacer cambios y optimizar los procesos productivos de la actividad agrícola.

Propuestas para el caso colombiano

Dentro de los 487 artículos revisados, se encontraron 24 propuestas para mitigar el cambio climático para el caso colombiano, varias de estas se enfocan en la postura que deben tomar el gobierno y los empresarios. A continuación, se detallan las propuestas, las cuales se agrupan en dos categorías: energía y Gases de Efecto Invernadero (GEI).

a. Energía

Para las propuestas relacionadas con la energía, se encontraron 7 documentos, como se puede observar en la Tabla 3.

Tabla 3

Propuestas para el caso colombiano relacionados con energía

| Artículo | Autor(es) |

|---|---|

| “Assessing emissions-mitigation energy policy under integrated supply and demand analysis: The Colombian case” | Cárdenas et al. (2016) |

| “The prospects for Small Hydropower in Colombia” | Arias-Gaviria et al. (2017) |

| “Assessment of the marine power potential in Colombia” | Osorio et al. (2016a) |

| “Implementation of the ACM0002 methodology in small hydropower plants in Colombia under the Clean Development Mechanism” | Duque et al. (2016) |

| “Beyond electricity: The potential of ocean thermal energy and ocean technology ecoparks in small tropical islands” | Osorio et al. (2016a) |

| “Latin American Energy Markets: Investment Opportunities in Nonconventional Renewables” | Vargas et al. (2016) |

| “A general modeling framework to evaluate energy, economy, land-use and GHG emissions nexus for bioenergy exploitation” | González-Salazar et al. (2016) |

Para Cárdenas et al. (2016), las decisiones políticas (impuestos al carbono) tienen un mayor impacto, tanto en la reducción de emisiones, como en la difusión de tecnologías limpias, debido a que la mayoría de los instrumentos de política incluyen incentivos financieros o metas y estándares; y estos generan impactos en los precios de la electricidad y el comportamiento del consumidor. Dicha política puede tener un efecto significativo, ya que afecta la capacidad de los combustibles fósiles con altas emisiones de GEI.

La política de tarifas de alimentación propuesta por Cárdenas et al. (2016) se enfoca en expandir la capacidad de las tecnologías limpias sin afectar las de combustibles fósiles. Cuando la política de impuestos sobre el carbono y la política de incentivos se aplican simultáneamente, tienen un mayor impacto en la reducción de emisiones y no generan altos precios de la electricidad. La razón es que una parte importante de la energía renovable (sin incluir la hidroelectricidad) reemplaza las tecnologías de combustibles fósiles y, a largo plazo, el precio de la electricidad disminuye, dado que los costos de generación de tecnologías renovables son más bajos (Cárdenas et al., 2016).

Según Arias-Gaviria et al. (2017), la pequeña energía hidroeléctrica conocida como SHP (por sus siglas en inglés) está ganando un interés importante como una opción para mitigar el cambio climático debido al potencial hidroeléctrico de Colombia y los limitados impactos sociales y ambientales que presenta. Adicionalmente, Osorio et al. (2016a), Duque et al. (2016) y Vargas et al. (2016), establecen que Colombia tiene oportunidades ilimitadas de convertirse en un actor relevante en el contexto global debido a su capacidad generadora hidroeléctrica como energía renovable, mediante la generación de energía a partir de olas y mareas. Los autores sugieren la creación de una ley que establezca la obligatoriedad de invertir en plantas piloto o en investigación de energías no convencionales por parte de las grandes compañías eléctricas presentes en el territorio nacional.

Aunado a lo anterior, Osorio et al. (2016b) han propuesto el desarrollo y la instalación de Ecoparques de Tecnología Oceánica (OTEP) como una solución integral para los problemas de sostenibilidad de las islas, que se enfoca en la producción de energía eléctrica para las comunidades, donde surge una combinación de Conversión de Energía Térmica Oceánica (OTEC, por sus siglas en inglés) y usos alternativos del Agua del Océano Profundo (DOW, por sus siglas en inglés), proporcionando de esta manera energía, agua dulce, bajas temperaturas para refrigeración y aire acondicionado para las comunidades.

Por último, González-Salazar et al. (2016) proponen un marco de modelado para investigar el despliegue a largo plazo de la bioenergía y sus impactos asociados, que permite el análisis de políticas y uso de datos oficiales. Los resultados de aplicar dicho marco sugieren que un plan para explotar la bioenergía en Colombia, debería priorizar el despliegue de tecnologías para la producción de biometano (en particular, plantas de energía de biogás y de relleno sanitario), que pueden reducir más emisiones de GEI y más emisiones por hectárea incremental de tierra que los biocombustibles de primera generación. Algunas ventajas del uso de los biocombustibles son evitar la liberación de metano y contribuir a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono mediante la sustitución de combustibles fósiles en el suministro de gas o electricidad (González-Salazar et al., 2016).

b. Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Tabla 4

Propuestas para el caso colombiano relacionados con GEI

| Artículo | Autor (es) |

|---|---|

| “Vulnerability of socio-ecological systems: A conceptual Framework” | Berrouet et al. (2018) |

| “The Geocybernetic Assessment Matrix (GAM) - A new assessment tool for evaluating the level and nature of sustainability or unsustainability” | Phillips (2016) |

| “Climate change in Colombia: A study to evaluate trends and perspectives for achieving sustainable development from society” | Pardo-Martínez y Alfonso (2018) |

| “Global Sequestration Potential of Increased Organic Carbon in Cropland Soils” | Zomer et al. (2017) |

| “Construction of index with artificial intelligence to evaluate vulnerability to climate change in Andean tropical micro-watersheds. Study case in Colombia” | Vargas y Restrepo (2018) |

| “Novel technological and management options for accelerating transformational changes in rice and livestock systems” | Chirinda et al. (2017) |

| “Cellulose based poly(ionic liquids): Tuning cation-anion interaction to improve carbon dioxide sorption” | Bernard et al. (2018) |

| “The clean development mechanism as a means to assess the Kyoto Protocol in Colombia” | Duque et al. (2017) |

| “Assessing the impacts of transport policies through energy system simulation: The case of the Medellin Metropolitan Area, Colombia” | Martínez-Jaramillo et al. (2017) |

| “Emission of greenhouse gases from the use of fossil fuels in Ibague, Tolima (Colombia)” | Andrade-Castañeda et al. (2017) |

| “Life cycle emissions from a bus rapid transit system and comparison with other modes of passenger transportation” | Cuellar et al. (2016) |

| “Conversion from forests to pastures in the Colombian Amazon leads to differences in dead wood dynamics depending on land management practices” | Navarrete et al. (2016) |

| “Climate smart agriculture rapid appraisal (CSA-RA): A tool for prioritizing context-specific climate smart agriculture technologies” | Mwongera et al. (2017) |

| “Monitoring ecological change during rapid socio-economic and political transitions: Colombian ecosystems in the post-conflict era” | Sierra et al. (2017) |

| “The climate-smart village approach: Framework of an integrative strategy for scaling up adaptation options in agriculture” | Aggarwal et al. (2018) |

| “Urban horticulture in retail parks: Environmental assessment of the potential implementation of rooftop greenhouses in European and South American cities” | Sanyé-Mengual et al. (2018) |

En cuanto a la categoría de Gases de Efecto Invernadero (GEI) (Tabla 4), Berrouet et al. (2018), Phillips (2016) y Pardo-Martínez y Alfonso (2018) exponen la importancia de un modelo conceptual que ayude a comprender las respuestas de los sistemas ecológicos y sociales a los cambios en el capital natural y los servicios que proporciona el ecosistema, lo que permite diseñar e implementar políticas para reducir la vulnerabilidad, considerando las diferencias en los tipos de beneficiarios en términos de las diferentes características socioeconómicas y el tipo de necesidades que se satisfacen.

Considerar tal diferencia ayudaría a diseñar e implementar políticas específicas en las que los hogares más vulnerables reciban más apoyo para reducir su vulnerabilidad o en caso de que se materialice la pérdida o degradación del servicio del ecosistema, más apoyo para recuperar el bienestar inicial (Berrouet et al., 2018).

Adicionalmente, Zomer et al., (2017), Vargas y Restrepo (2018), Chirinda et al. (2017), Bernard et al. (2018) y Duque et al. (2017), indican que los mecanismo tales como el secuestro de carbono en el suelo, prácticas mejoradas de gestión del agua, conservación de las reservas existentes de carbono en el suelo y uso de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), son una vía de mitigación importante para los GEI. Además, los autores establecen que emplear dichos mecanismos implica un menor esfuerzo que el que harían los países desarrollados al modificar sus industrias, permitiendo el aumento en la generación de divisas, la transmisión de conocimiento ambientalmente valioso, la reducción de la pobreza, la reducción de la presión sobre los bosques nativos y la generación de energía ininterrumpida a menores costos (Duque et al., 2017).

Por otro lado, Martínez-Jaramillo et al., (2017), Andrade-Castañeda et al. (2017) y Cuellar et al. (2016) proponen un cambio en el sistema de transporte y en la estructura laboral, esto es, un aumento de la infraestructura de transporte masivo, lo cual reduce las emisiones de dióxido de carbono y un aumento del teletrabajo. Otra de las propuestas para la reducción de los GEI son la implementación de prácticas de manejo de bajo pastoreo, incluyendo una reducción en el uso de maquinaria, la implementación de un sistema silvopastoril o la reducción de la densidad de ganado por hectárea a valores iguales o inferiores a la capacidad de carga de los pastos (Navarrete et al., 2016).

Mwongera et al. (2017), Sierra et al. (2017) y Aggarwal et al. (2018) presentan una propuesta evaluativa desde el enfoque de Aldeas Climáticamente Inteligentes (CSV, por sus siglas en inglés), las cuales se centran en llevar la ciencia a la práctica agrícola y combinar los problemas ambientales, los medios de vida y la socio-economía, conectando la generación de conocimiento con los procesos de políticas. Dicha propuesta, combina elementos que se centran en el análisis de género y clima, así como de herramientas que extraigan variables económicas para identificar prioridades específicas de las comunidades y potenciar las políticas públicas locales y nacionales.

Por último, Sanyé-Mengual et al. (2018) presentan un enfoque de ecología industrial con el diseño de invernaderos en las ciudades de energía cero, impulsando la producción de alimentos orgánicos, el autoabastecimiento de las comunidades y el uso inteligente de aguas grises.

Conclusiones

El análisis bibliométrico que se realizó en el presente artículo permitió determinar que, en cuanto al país-origen de autor, Colombia cuenta con un mayor número de publicaciones que países como Brasil y México. Adicionalmente, la revista Agronomy and Crop Science fue la que más publicó, lo que está en consonancia con la perspectiva de abordar el cambio climático desde la agricultura climáticamente inteligente. Los subtemas identificados en el campo del cambio climático más relevantes fueron los modelos de cultivos, agricultura y adaptación.

Por otro lado, la Universidad Nacional de Colombia, el Centro Internacional de Agricultura Tropical y la Universidad de los Andes de Colombia, fueron las tres instituciones con mayor número de autores dentro de los artículos consultados. En cuanto al análisis de resúmenes, este indicó que el cambio en la temperatura global ha llevado a los investigadores a sugerir estrategias orientadas a la política para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sin descuidar los procesos productivos agrícolas.

De manera general, en las propuestas para abordar el cambio climático en Colombia, las recomendaciones de implementar o modificar, las políticas existentes son predominantes. Sin embargo, se destaca la propuesta de aldeas climáticamente inteligentes por su orientación a la integración de las comunidades con la ciencia, permitiéndoles la comprensión del cambio climático y brindándoles herramientas para abordarlo, así como la de ecología industrial por su enfoque integrador entre el autoabastecimiento de alimentos orgánicos y la reutilización de aguas grises, ya que esta última permite un ahorro entre el 30% y 45% del agua potable, así como la protección de las reservas de agua subterránea.

Por otra parte, no se debe pensar en desarrollo-bienestar económico con un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero que generan diversos sectores económicos en la actualidad. Este es un momento oportuno para que los empresarios tracen estrategias que les permita mitigar las pérdidas económicas que plantea los efectos del cambio climático. Dichas estrategias deben permear positivamente la estructura de sus operaciones (innovación de procesos) para que se genere un impacto triplemente positivo, alivio para el medio ambiente, bienestar para las comunidades y satisfacción de los consumidores.

Aunado a lo anterior, los gobiernos enfrentan desafíos de gran escala para salvaguardar sus comunidades, es por ello que dichas instituciones deben poner en marcha las recomendaciones que, por años, académicos e investigadores han planteado en sus estudios, como los expuestos en este documento. No deben ser pasados por alto planteamientos que sugieren un alivio al medio ambiente y que representan un aumento en la calidad de vida de la sociedad.

Finalmente, los empresarios, las instituciones gubernamentales y la ciudadanía, deben trabajar conjuntamente en la mitigación del cambio climático, pues no es beneficioso que el gobierno implemente políticas y que los empresarios o ciudadanía evadan sus responsabilidades con el ambiente, por el contrario, deben tomar acción en lo referente a la producción de alimentos, la disposición de los residuos, la generación de energía, entre otros, que mitiguen el cambio climático.